明治から令和まで、貴重な写真から「山間部のふつうの暮らし」をご紹介します。

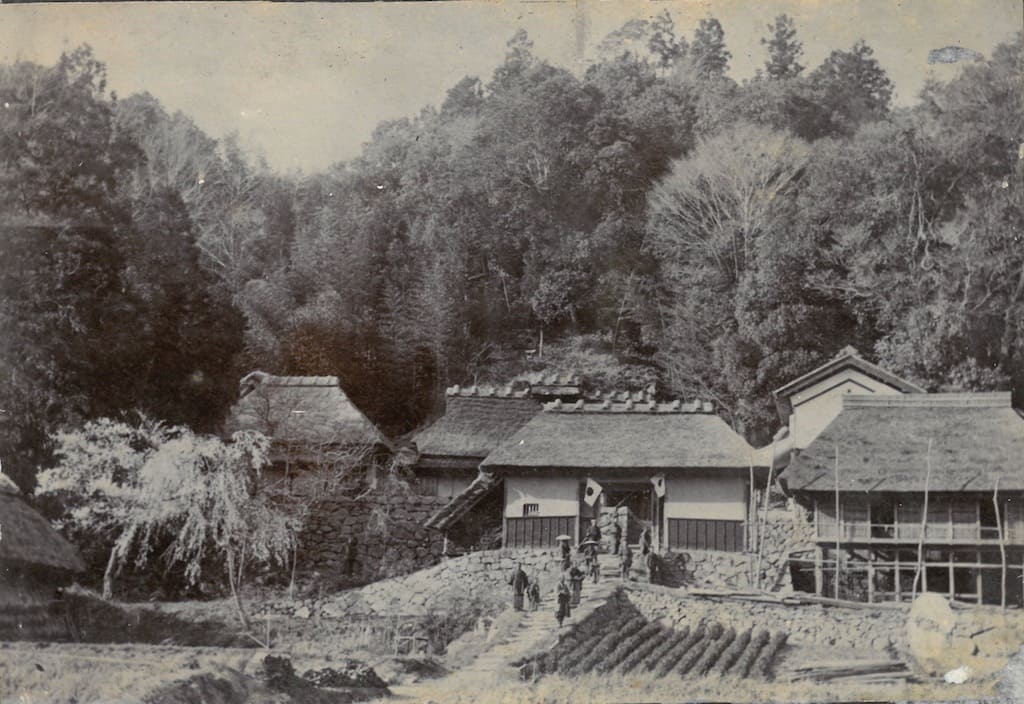

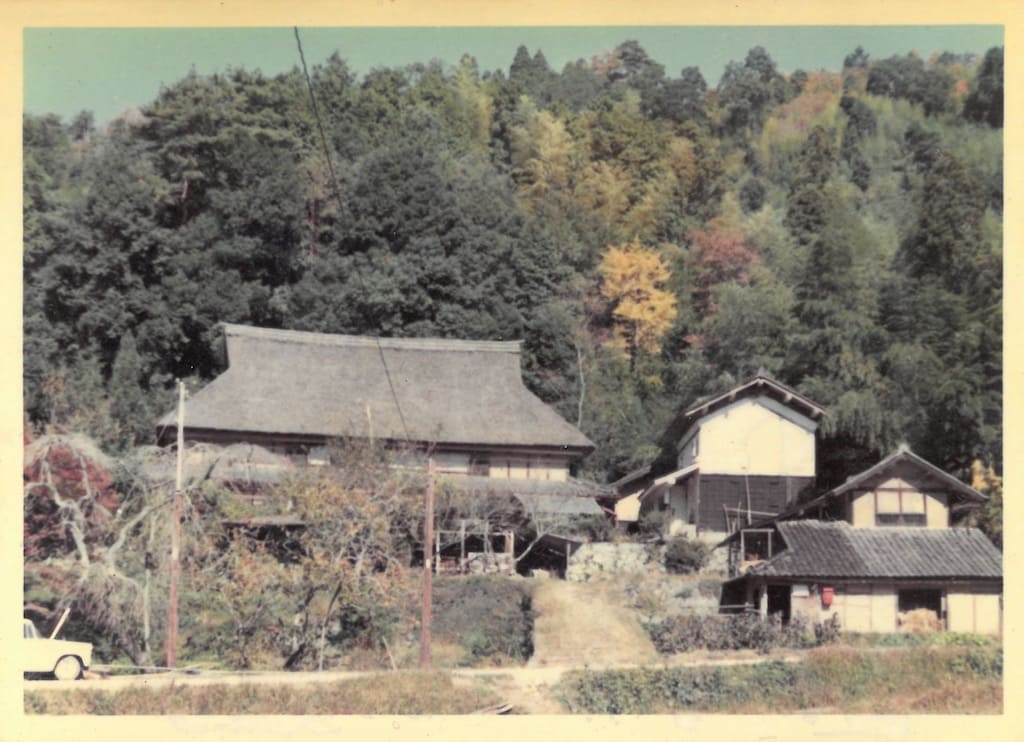

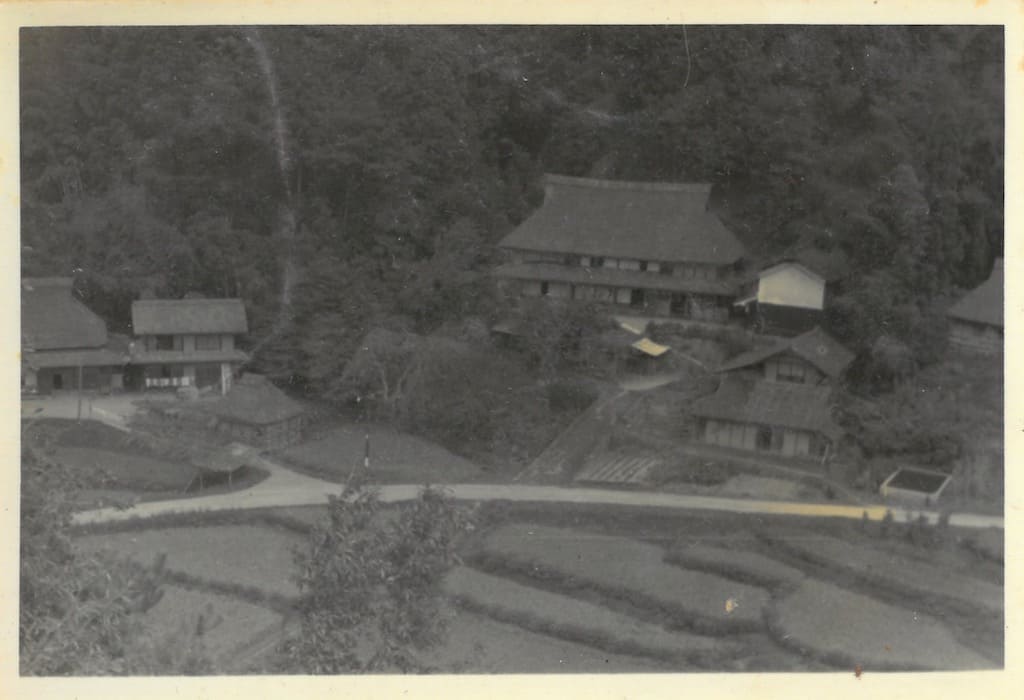

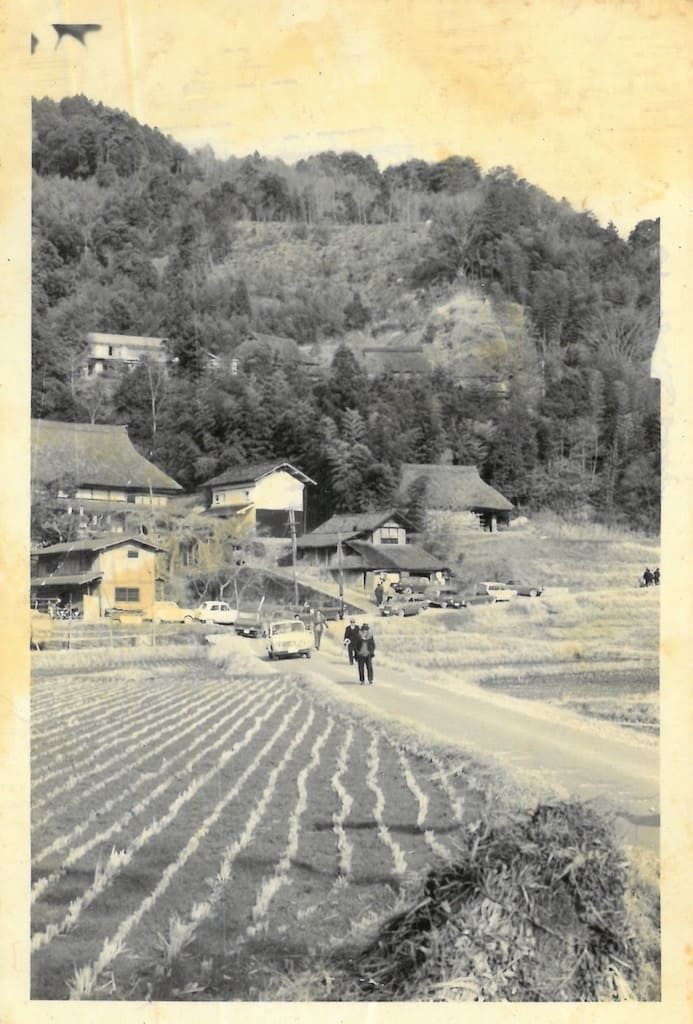

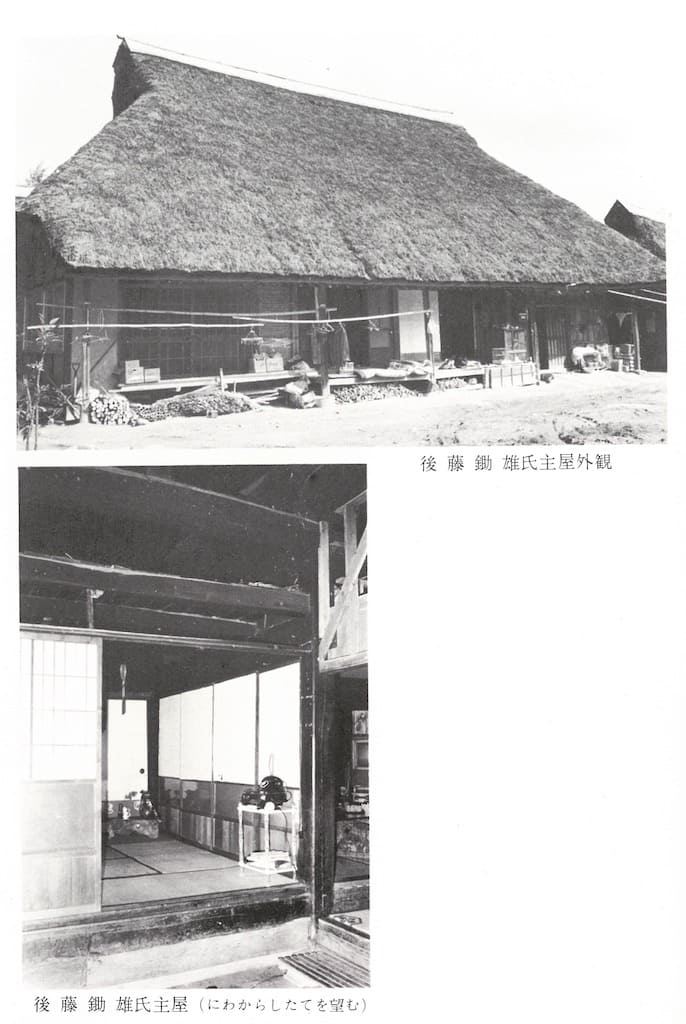

門屋の今昔(後藤家)

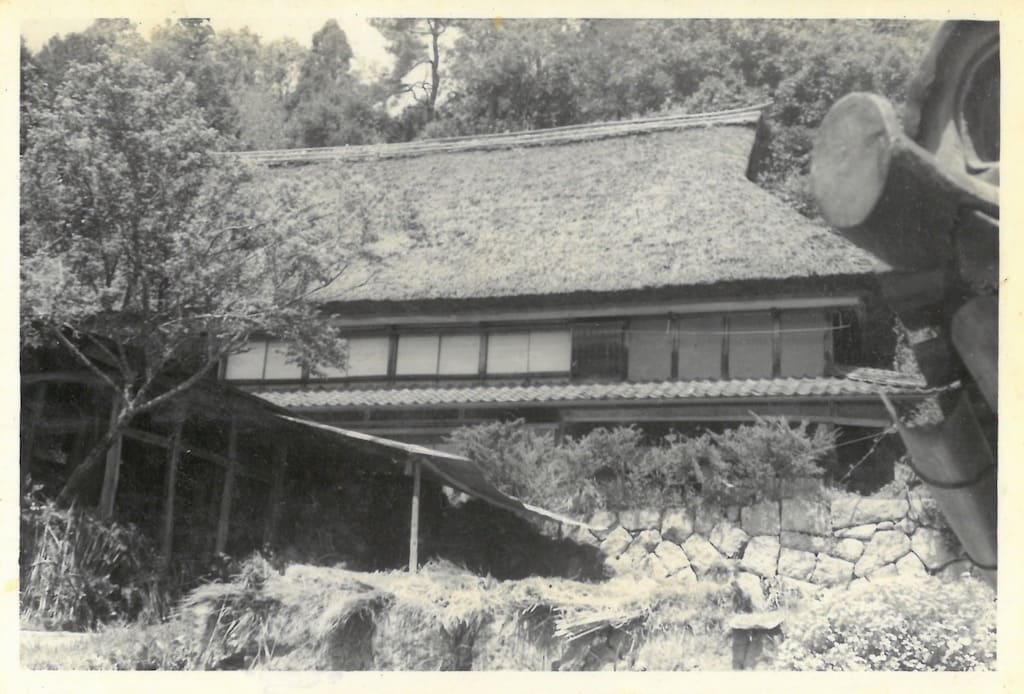

「門屋よりもさらに古い家。明治時代に火事になって一度焼けてしまった」

「“うちが出した家事で焼けて申し訳なかった”と家(小屋)を建ててもらってと聞いたことがある」

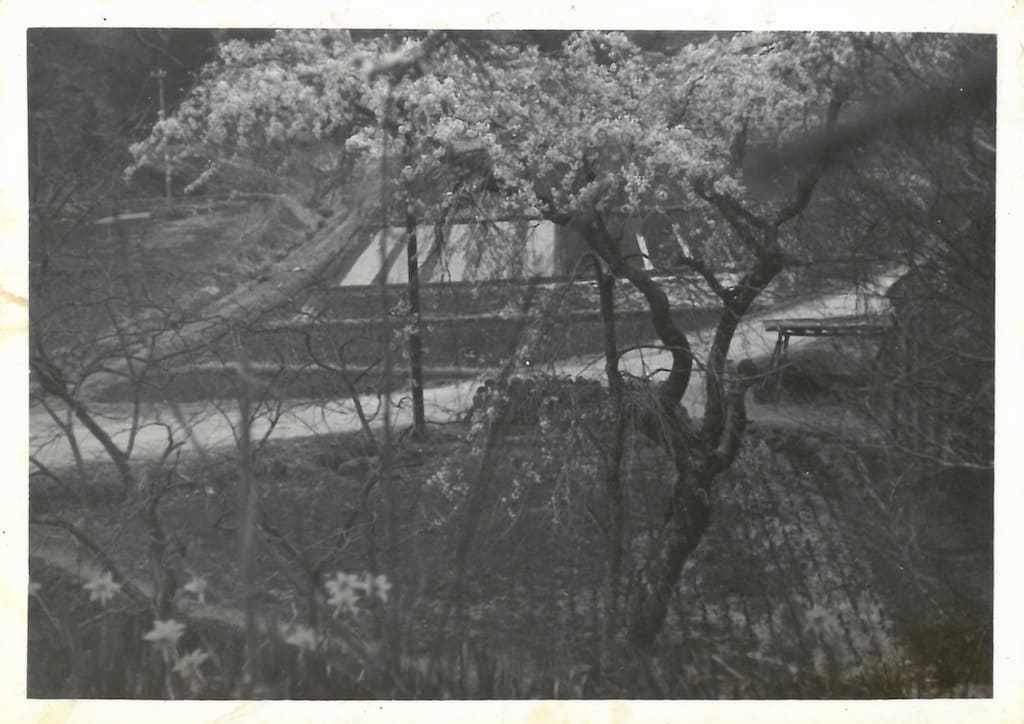

「左の枝垂桜は今もある。すごく大きくなってる」

「中央にあるのがおいえの小屋」

「門屋の左、鳥居の奥にあるのが火事のときに建ててもらった家」

「門屋前の道の様子がわかるね」

「門屋の前の防火用水で訓練をしているところ」

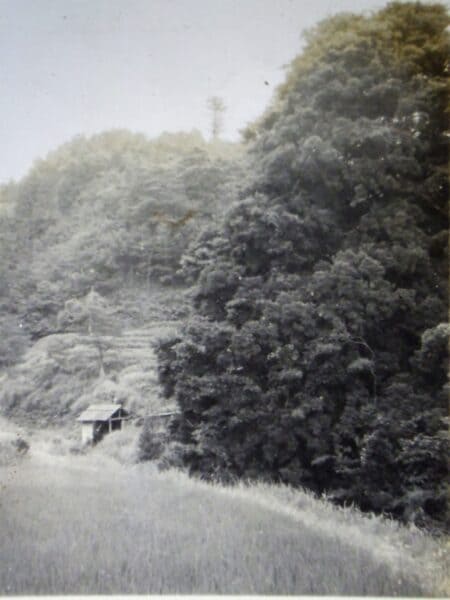

「植林をしていないから山が低い」

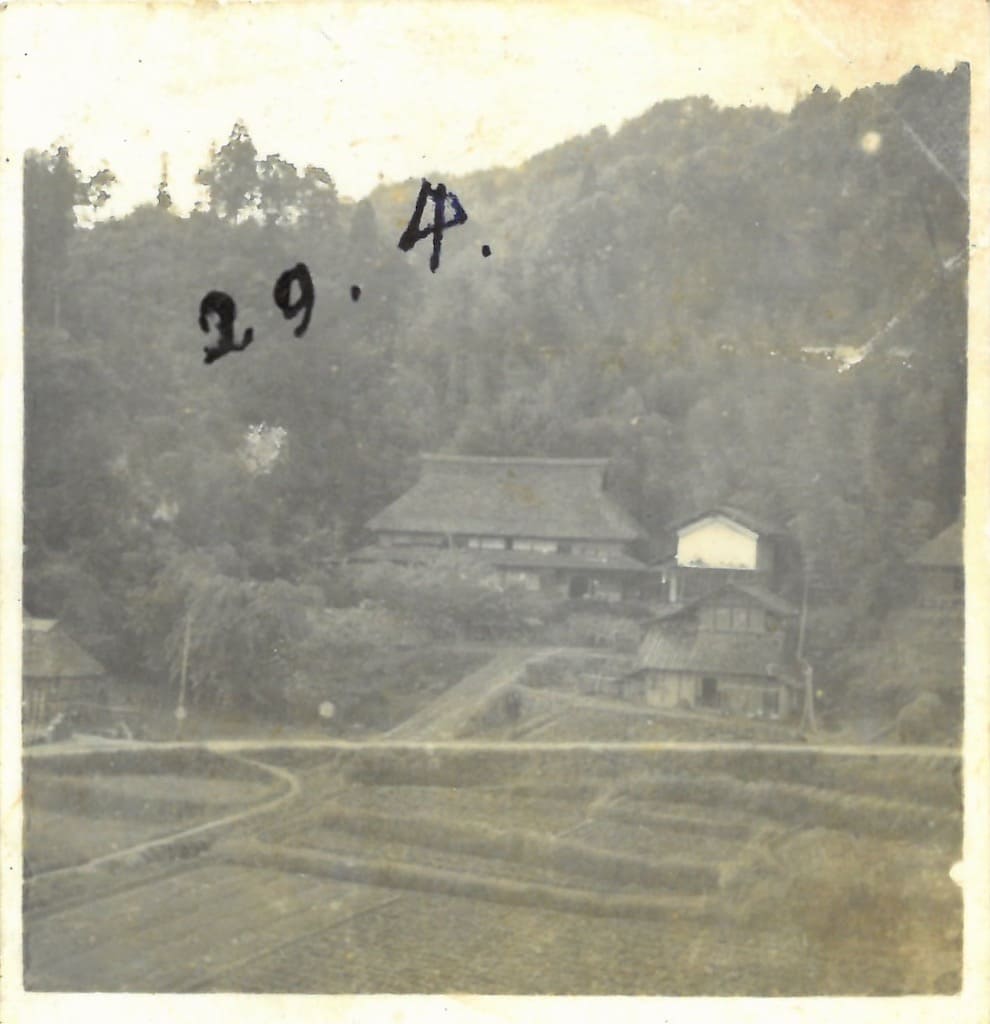

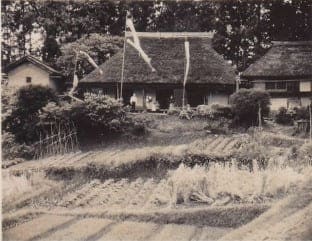

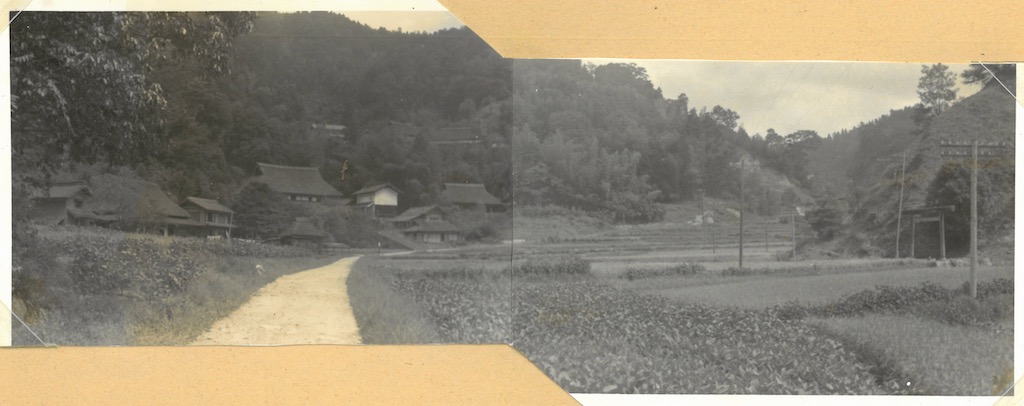

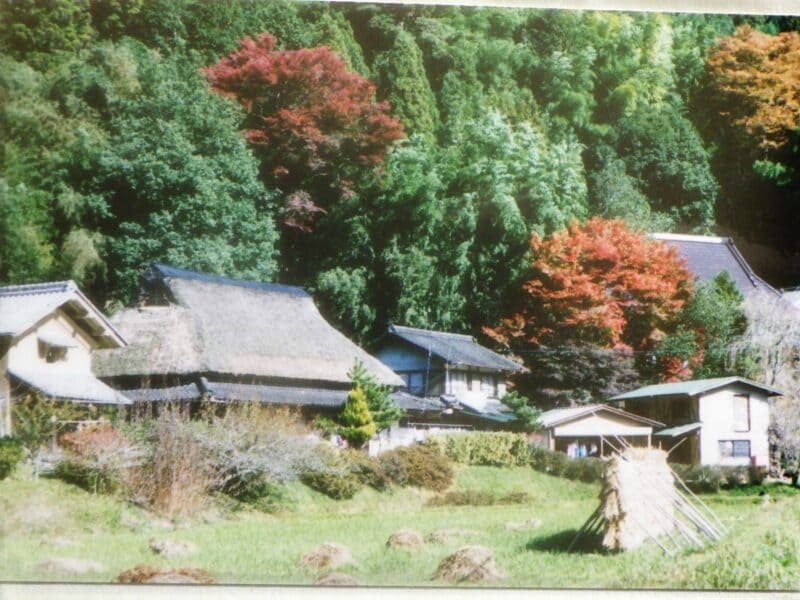

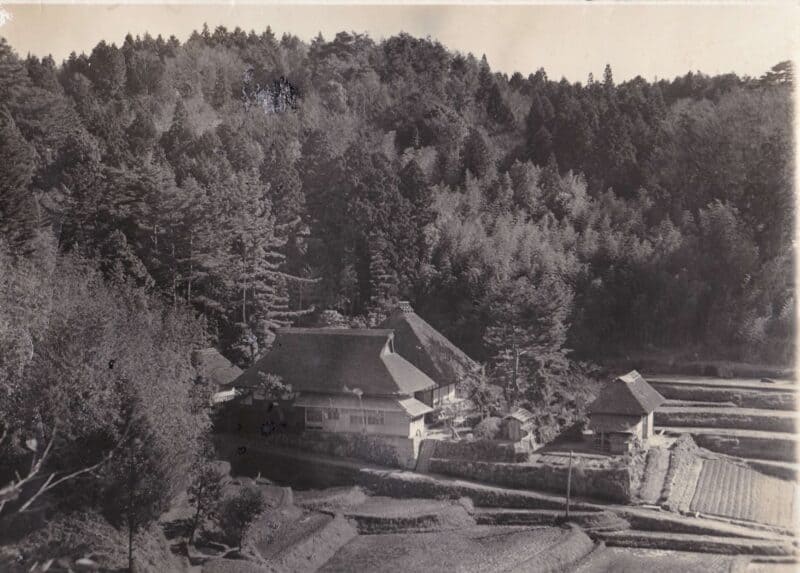

「圃場整備前の門屋。屋根が茅葺き」

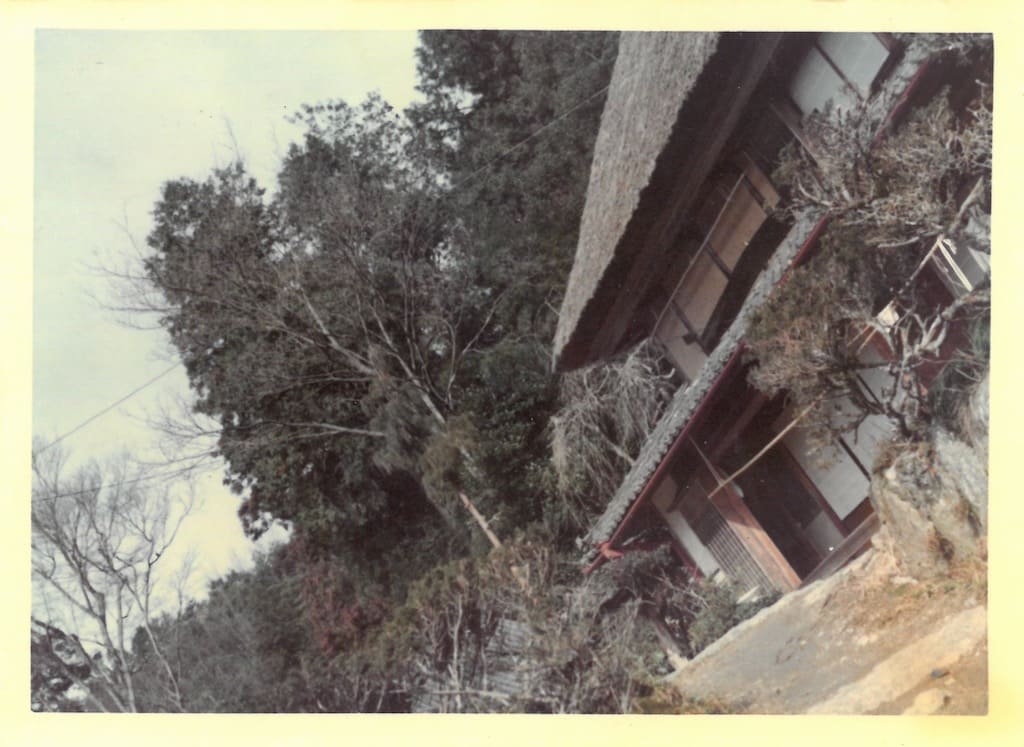

「このときもまだ茅葺き」

「圃場整備前の田んぼがある」

「道路は未舗装。防火水槽もある」

「上の家が元屋敷」

「中央左にあるのがおいえ」

「茅葺からトタン屋根に変わった。今はグレーだけど、このときは赤いね」

「トタン屋根の色、結構な頻度で色を塗り替えてる」

「田んぼの道路がまだ未舗装」

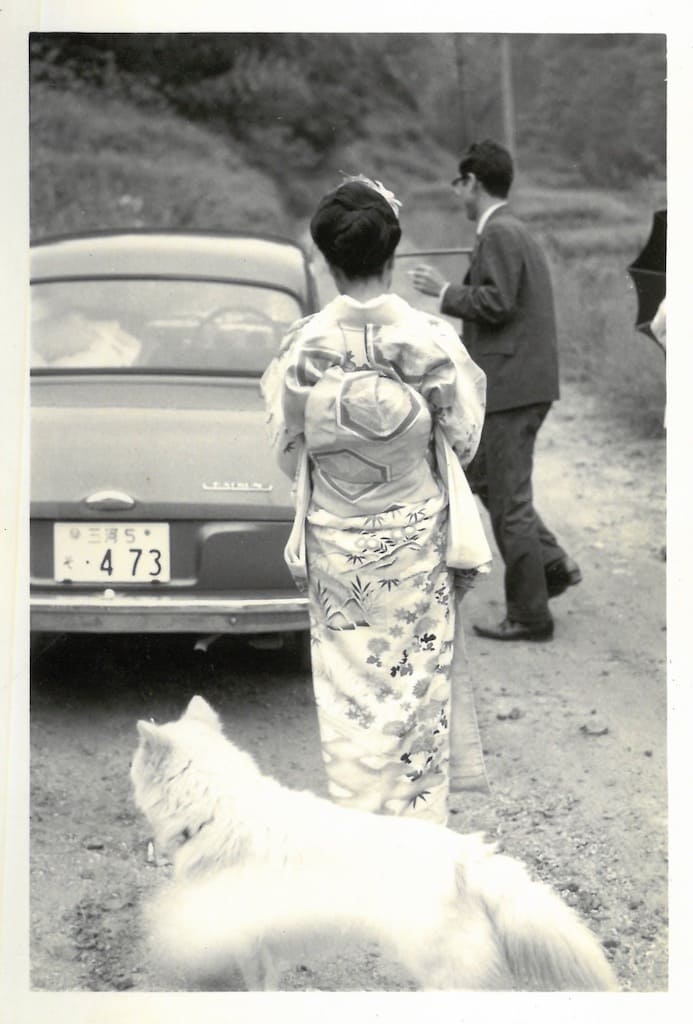

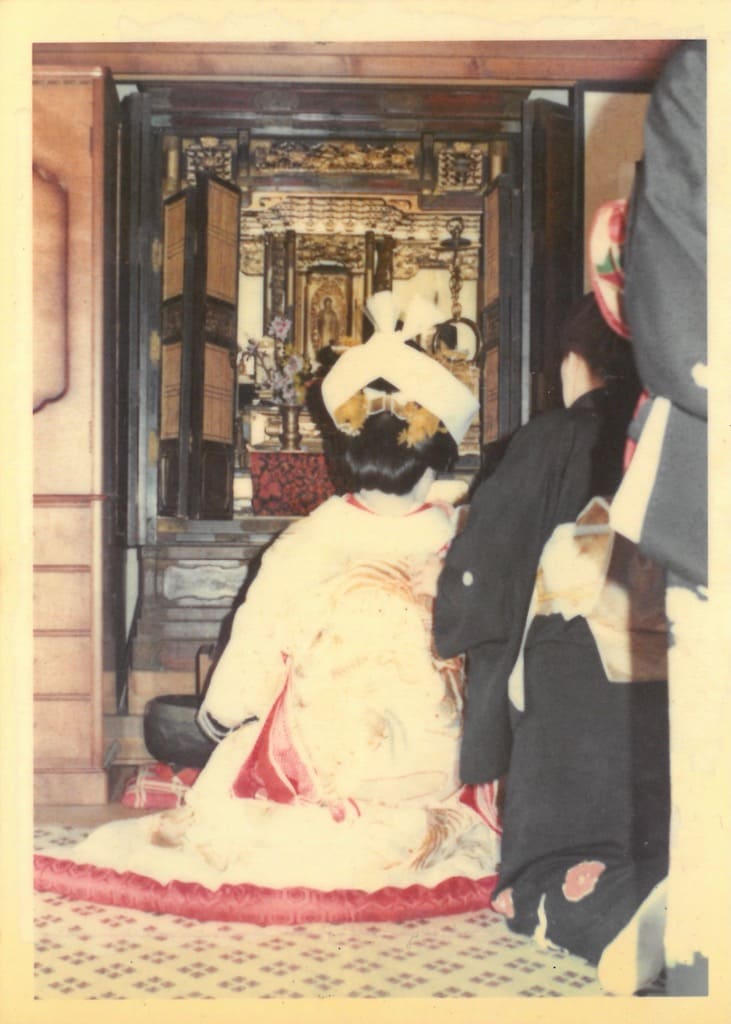

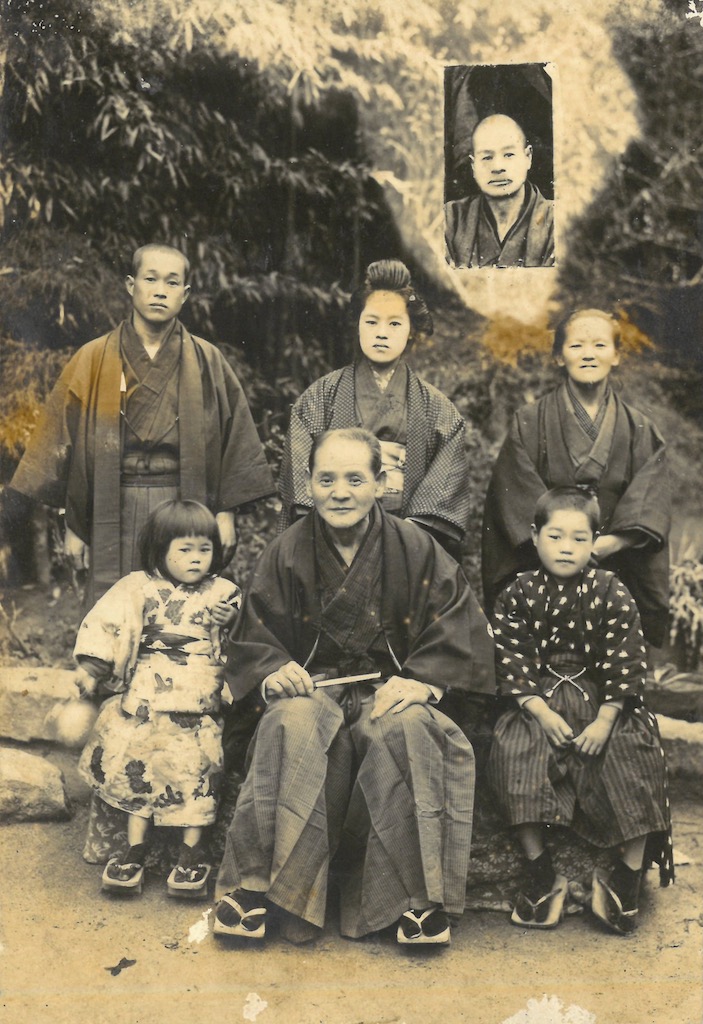

冠婚葬祭

「この頃は家で結婚式してた」

「来たらまず仏壇に挨拶した」

「チヨちゃんのお嫁入りだね」

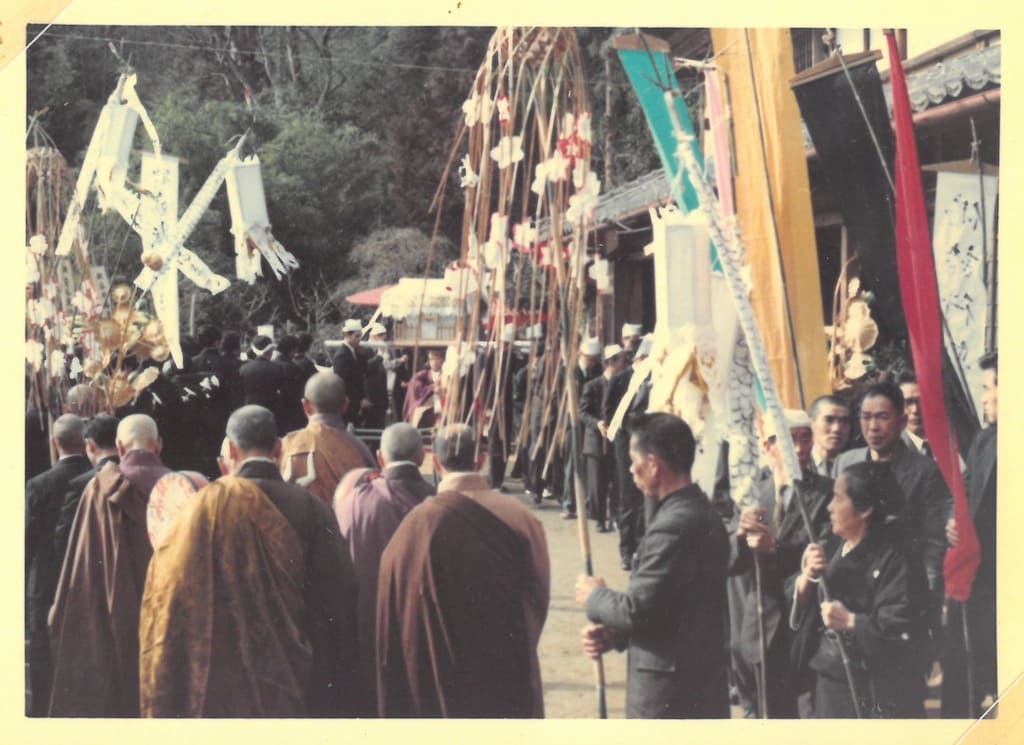

「こういうお葬式はついこないだまであった」

「やすらぎホールができるまではお祭りみたいだった」

「花籠があって、お金をばらまく。五色旗も」

「和尚さんが8人もいる」

「これは何だろう。棺桶にしては軽そう」

「昔の棺桶は丸い立て棺だった。これは飾りだと思う」

「お葬式では、生花ではなく花輪を飾ってた」

「墓場までの行列」

「これは押井じゃなくて加塩だね」

「門屋の親戚がいる」

「これも加塩」

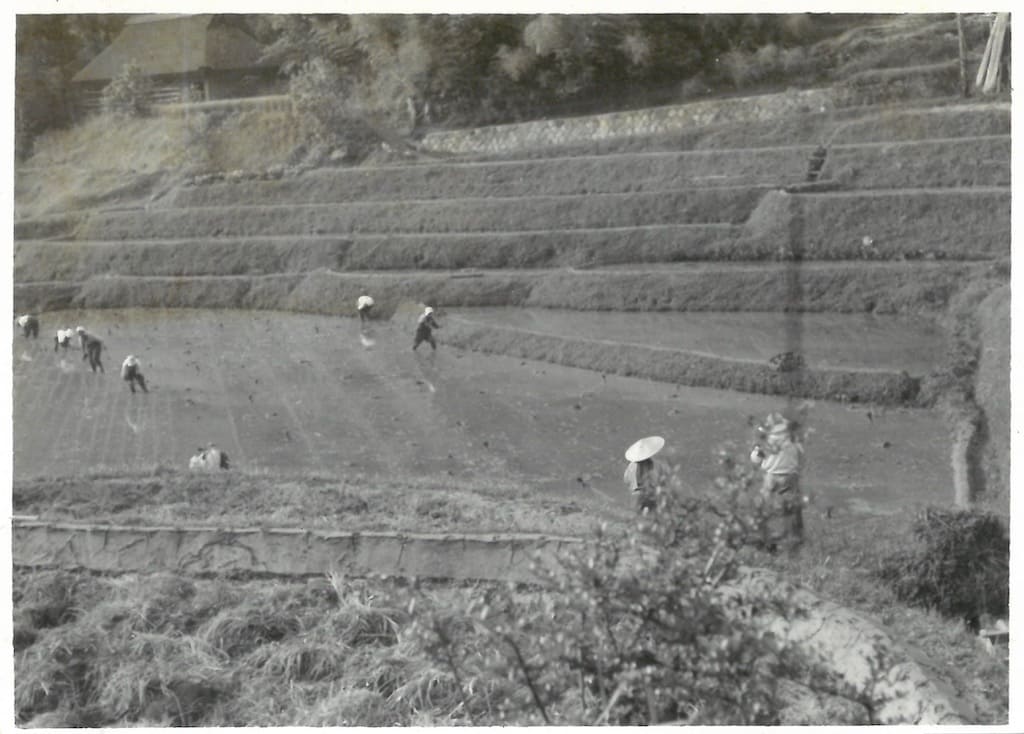

田んぼは結で

「結があった」

「畑に小屋があった。道の場所が今と違うね」

「鳥居のところから上に上がっていった」

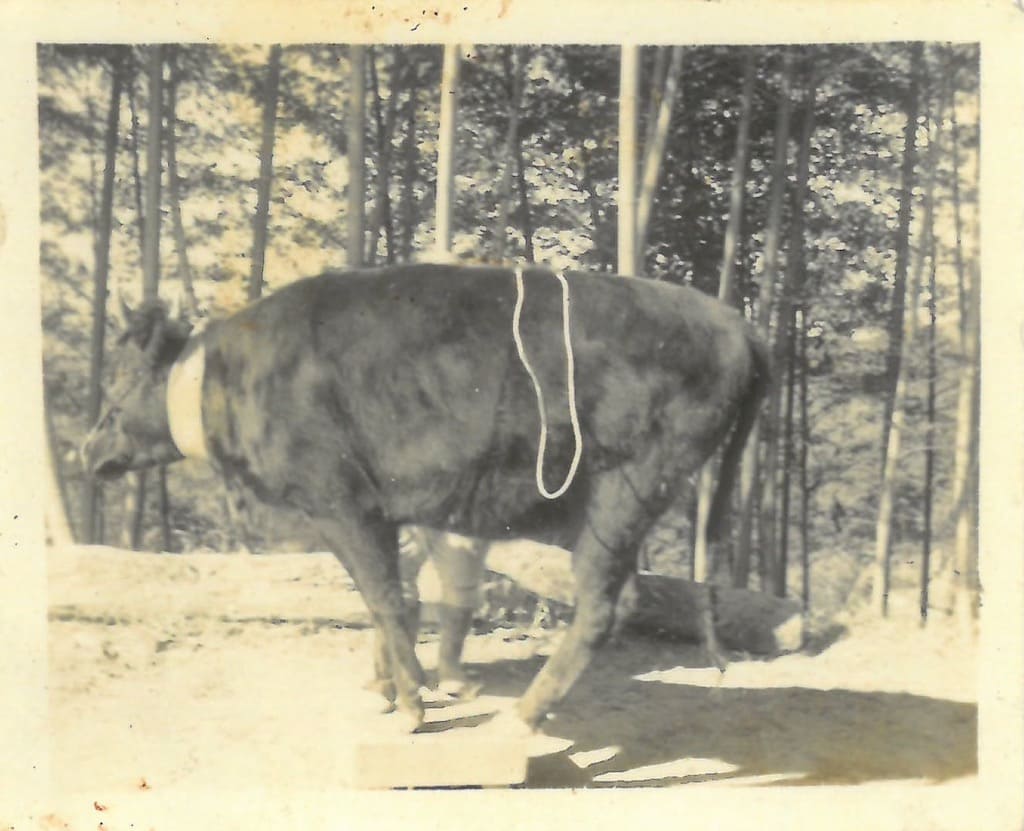

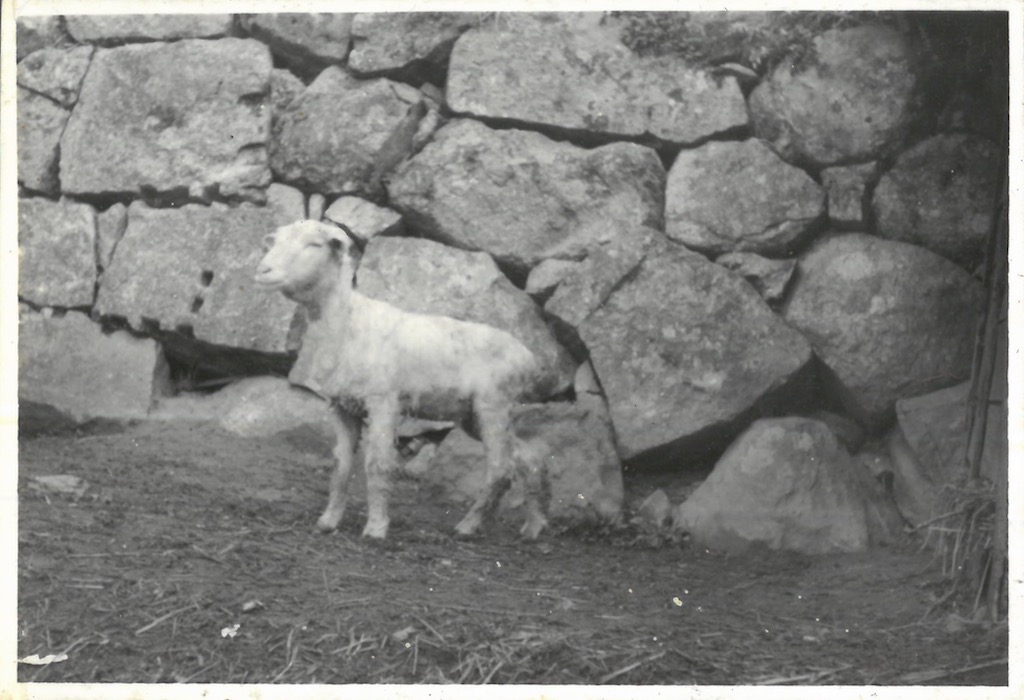

「農作業で使う牛。この牛で木を出したりもする」

「牛のいない家はなかった」

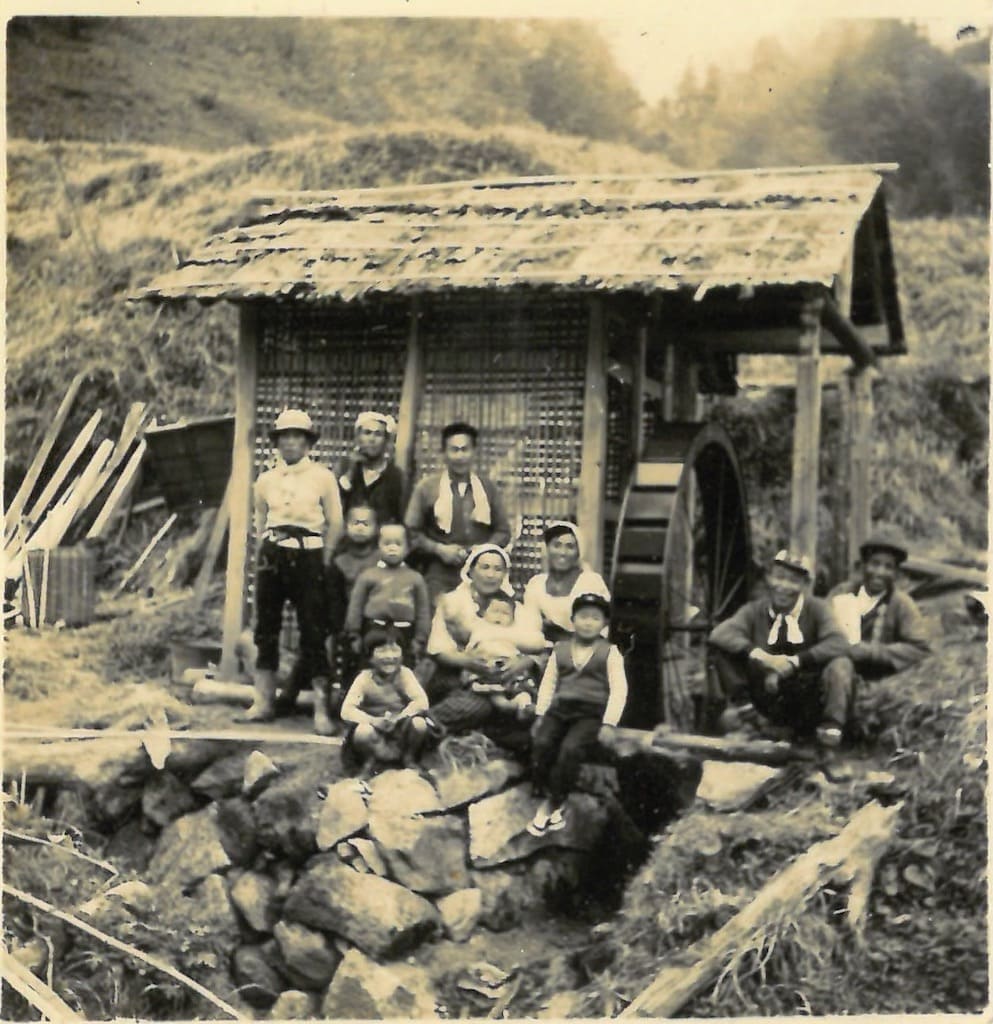

「5〜6軒に1つずつ水車があって、そこで米をついていた」

「結は近所や親戚5〜7軒でグループをつくっていた。昔から同じ家。人が少なくなってから結はなくなった」

「田植えは、朝、日が出る頃から。8時には始まってた」

「10時ぐらいにお昼を食べた」

「お昼に人気のドラマがやっていたときは、お昼のスタートが13時半からだった(笑)」

「田んぼでは苗代をつくった」

「この桜、こんなに小さかったんだね」

「今は草ボウボウになってるところ」

「圃場整備前の田んぼだね」

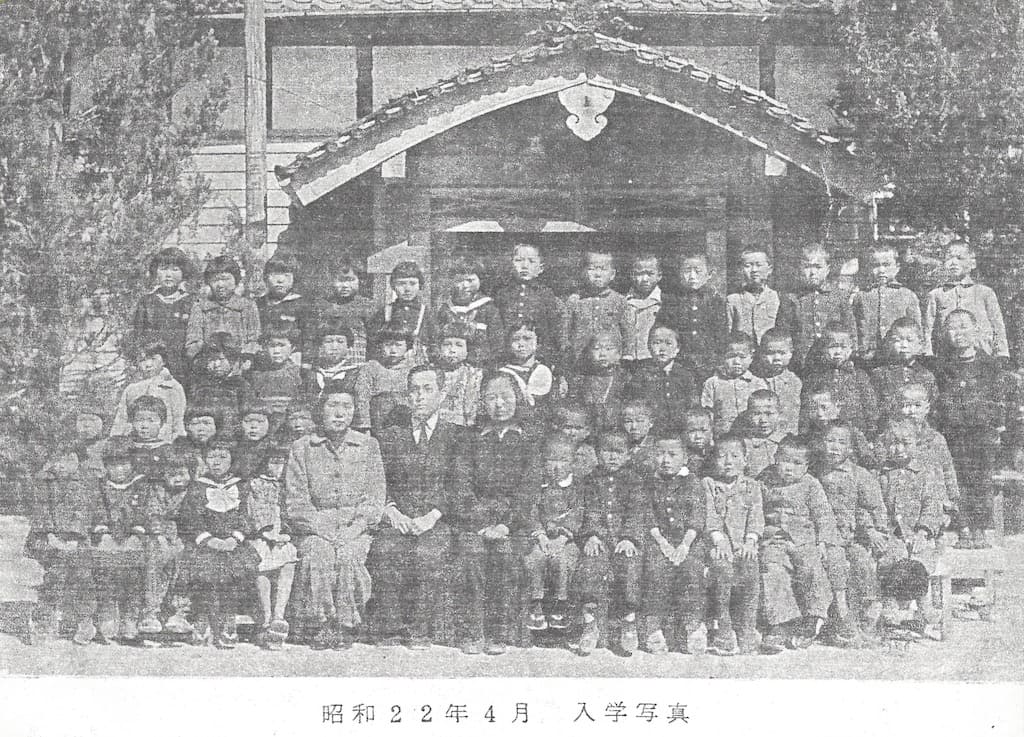

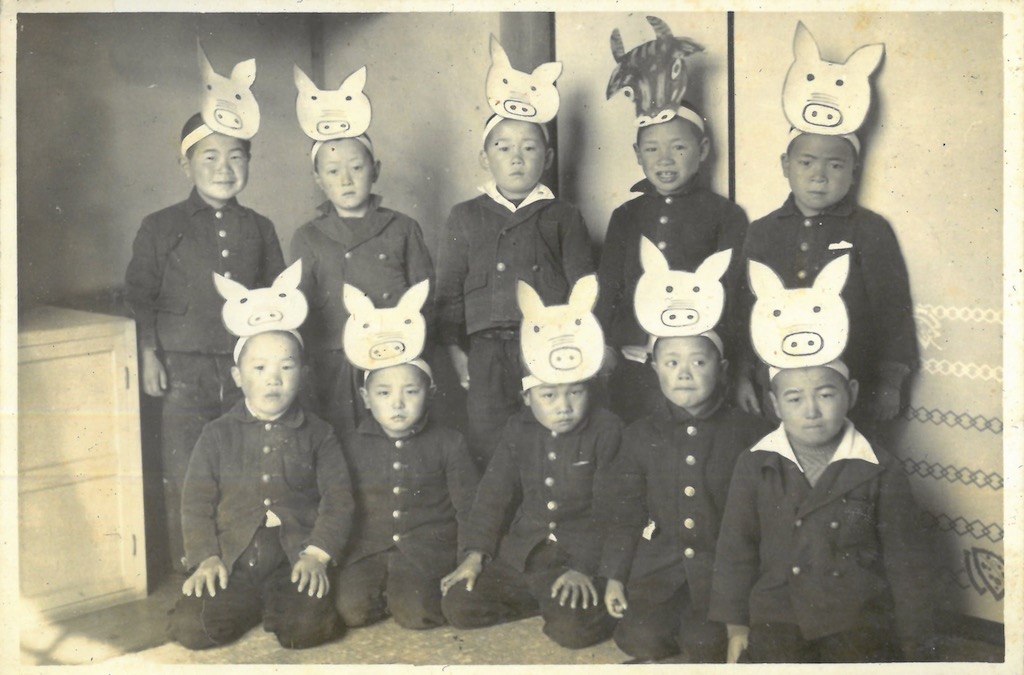

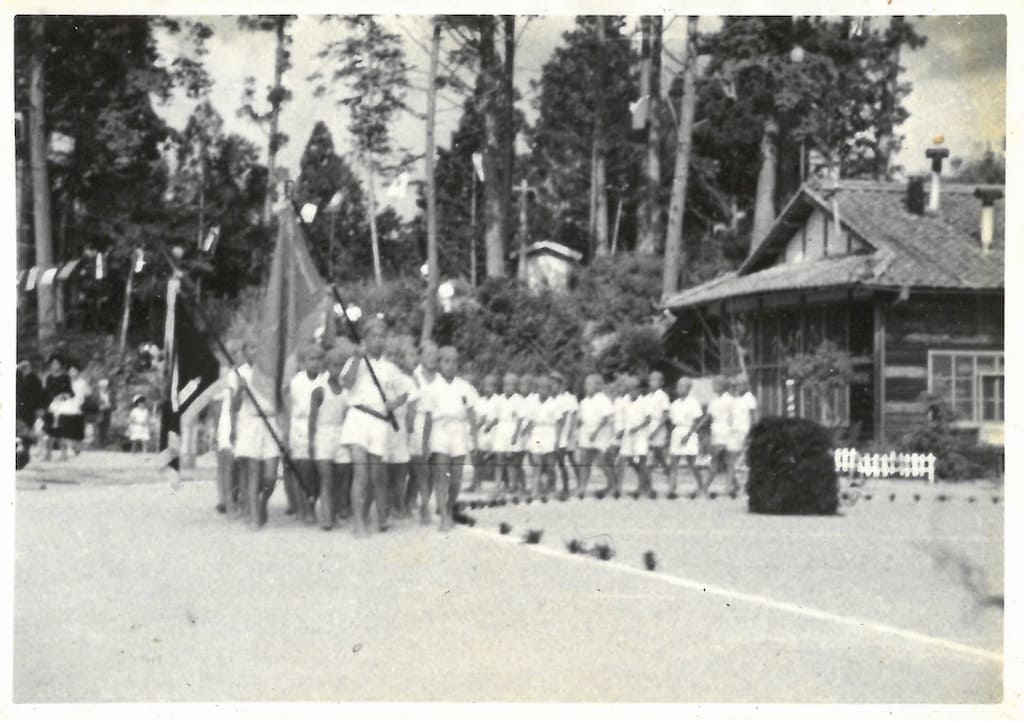

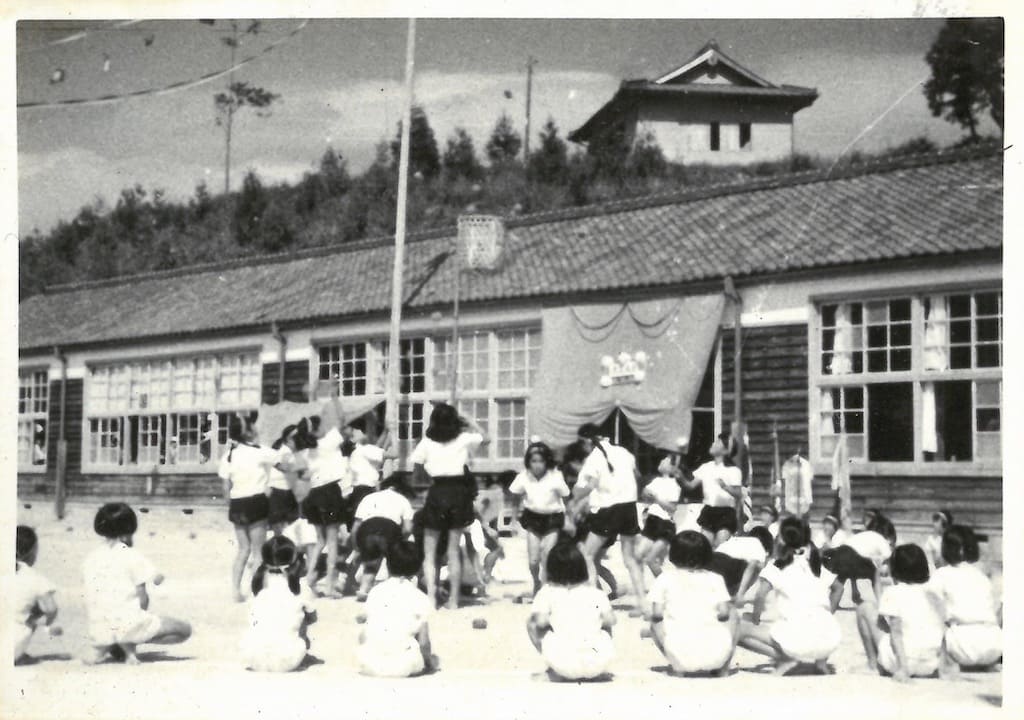

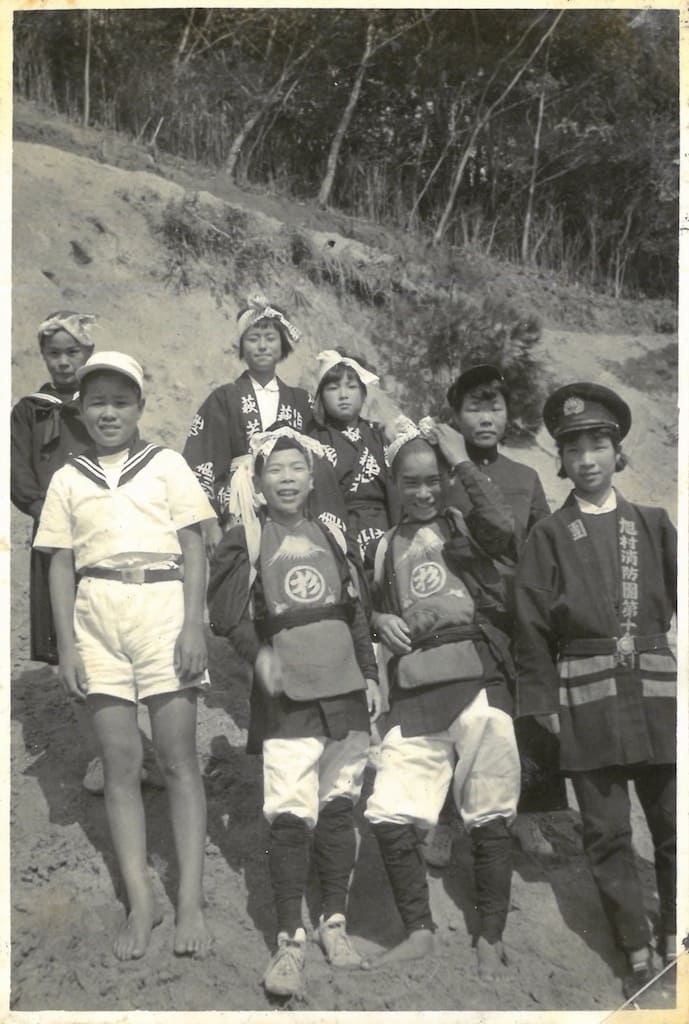

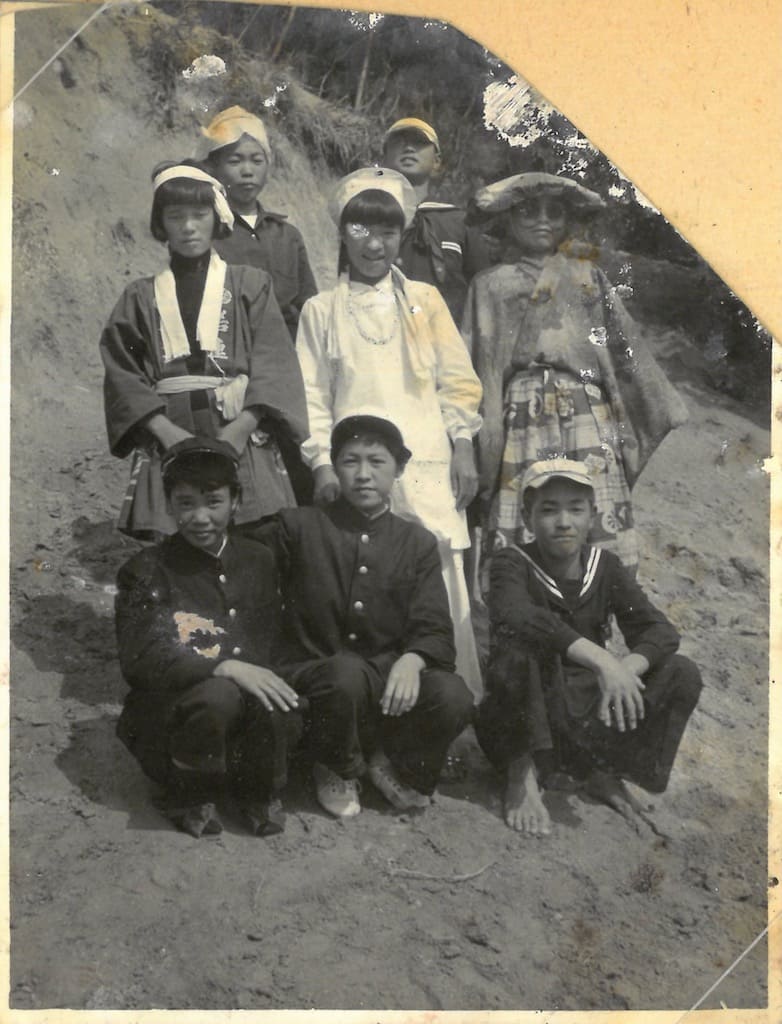

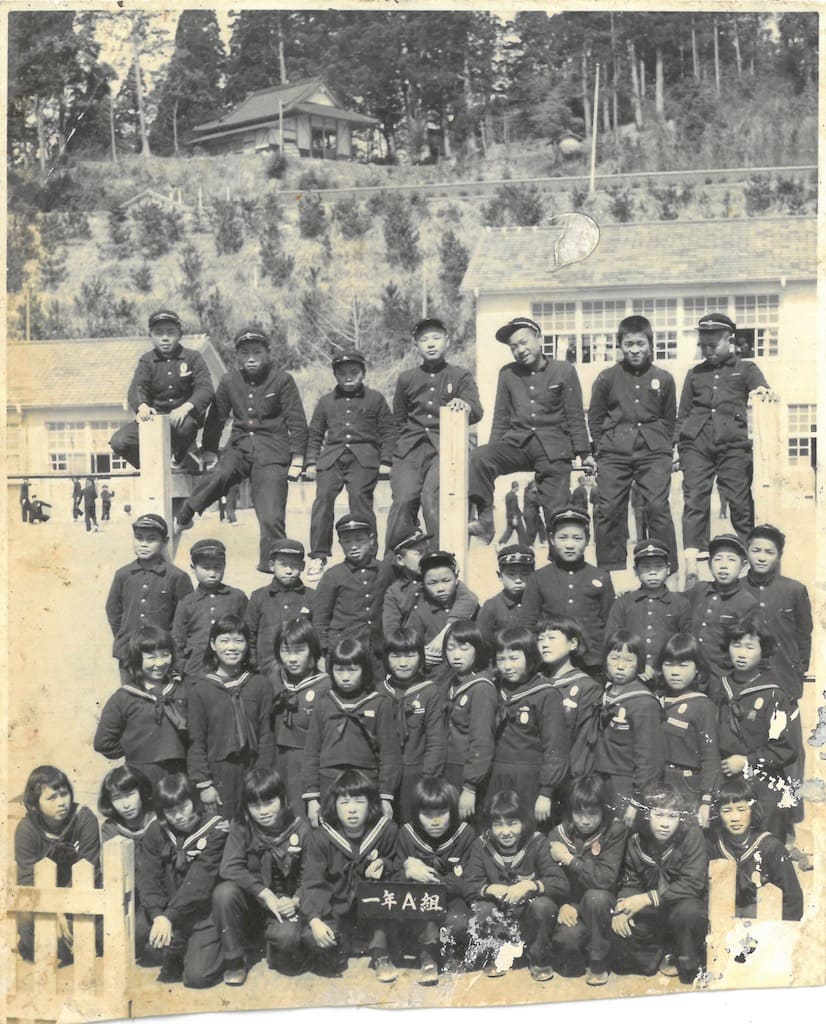

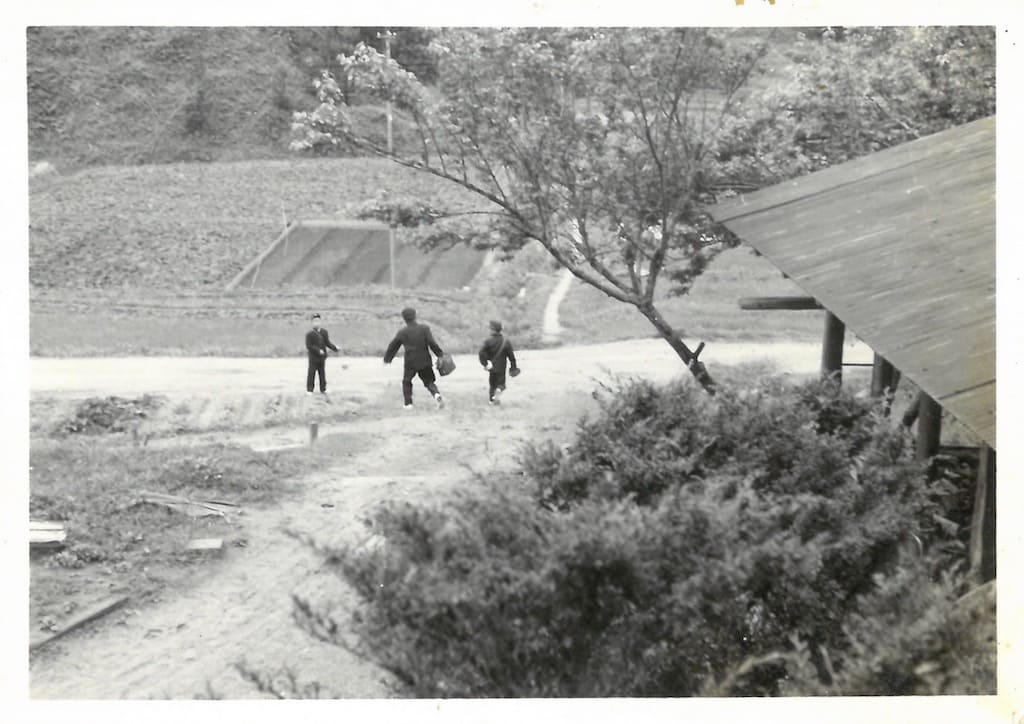

楽しい学校生活

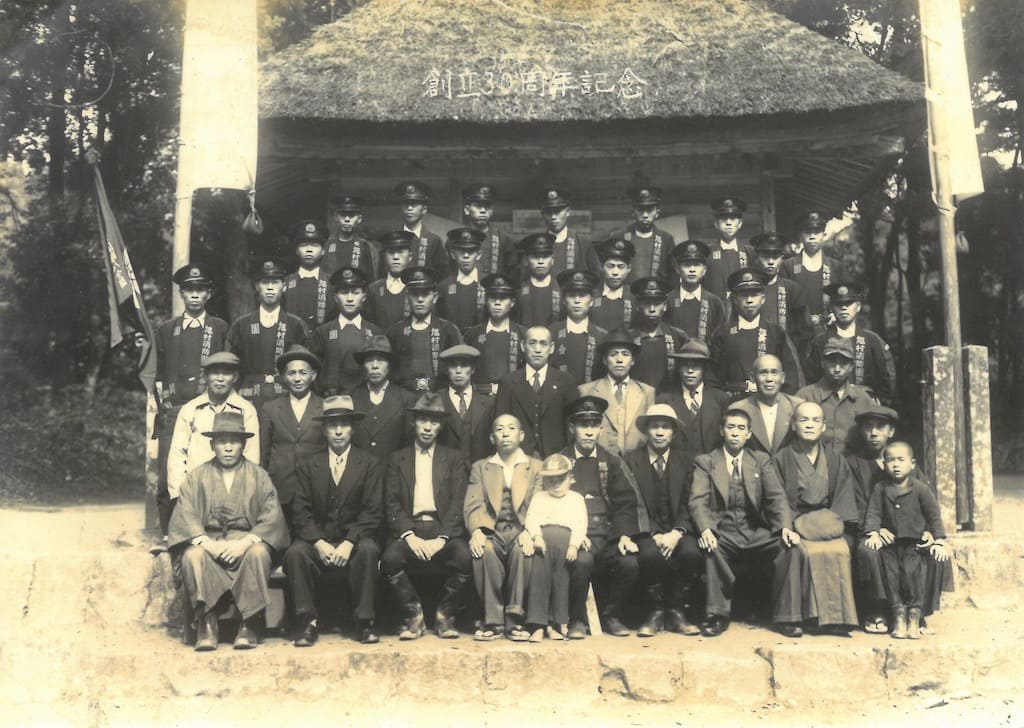

「この頃は敷島尋常高等小学校」

「山にお薬師さんが見える。これは今もある」

「後から中央の山の麓に体育館ができた」

「見覚えがないが、古い敷島小学校だろうと思う」

「上にお宮の舞台が見える」

「右手に少し見えるのは給食の調理室」

「これは新しい校舎の前」

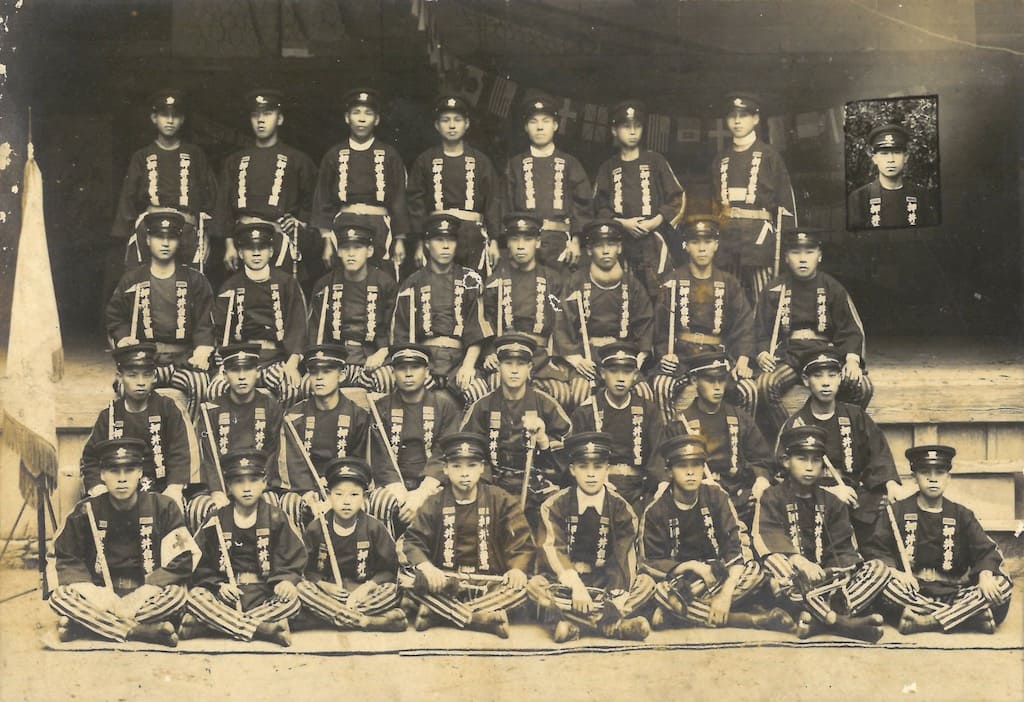

「少年消防団は、手ポンプを動かしたりした」

「すごい数だなぁ!」

「右下にノリくんがいる」

「現代風だね」

「トラック一周が100mないぐらい」

「当時は大きな校庭だと思ってた」

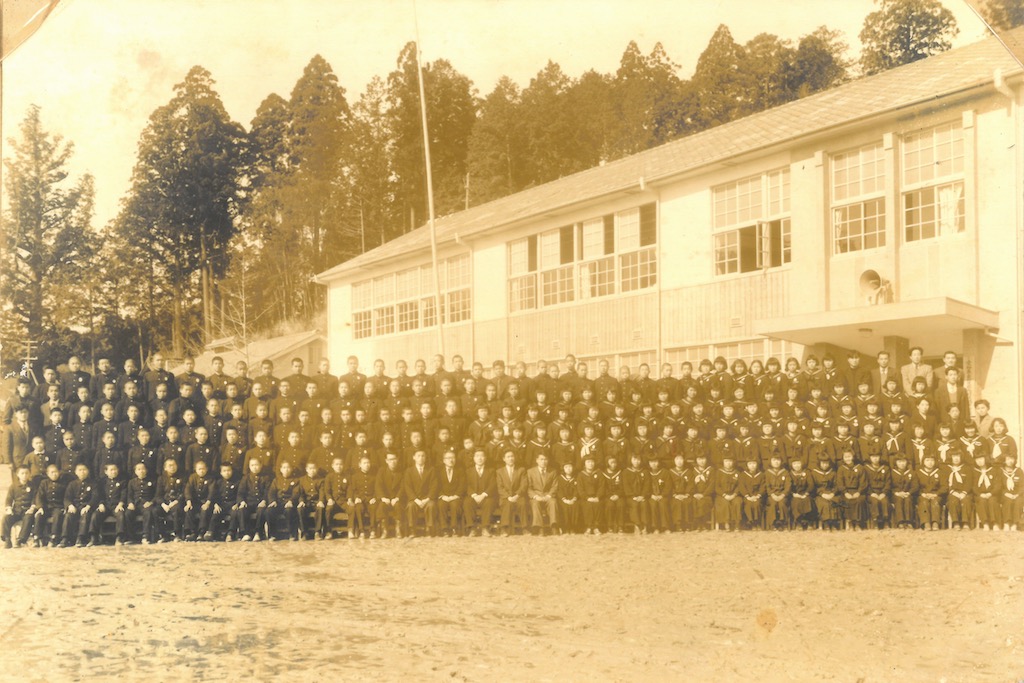

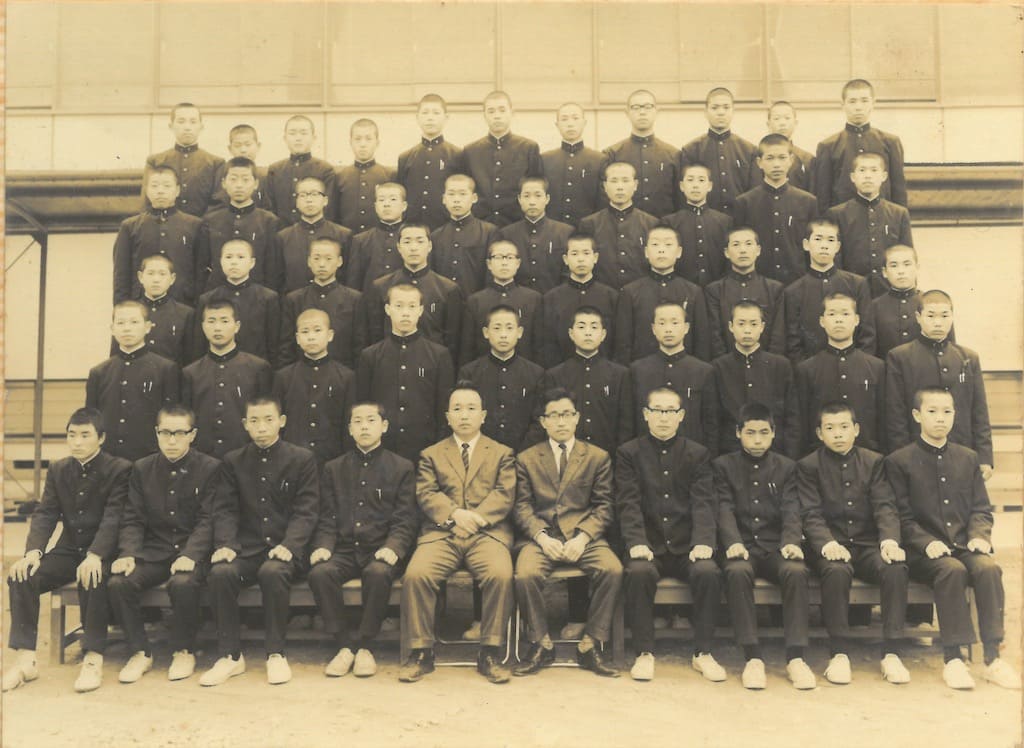

旭中学校

「一学年がこんな数なのは今では考えられない」

「2クラス満タンだった」

「小学校がないかと思ったら、後ろにある。少し見えてる中央の線が小学校の屋根」

「上にあるのが神社の舞台」

「1クラスがこのくらい。疎開してきた人もいた」

「同級生が160人ぐらい」

「この写真、男子だけなのはなんでだろう?」

敬老会でおもてなし

「下の右はキミちゃん」

「敬老会は婦人会が主催して、ごちそうをつくって年の多い人をおもてなしした」

「婦人会の役員が上っ張りを着て写ってるね」

「ごちそうをつくって食べさせた。余興で踊りをやったときもある」

「最後にむしろを敷いて記念撮影をした。いつもむしろを敷いたね」

「敬老会の裏側。みんな割烹着を着てる」

「婦人会の会長さんの家で敬老会をやった」

「ここまでくると、会場が押井公会堂の2階の舞台になってる」

「今と同じ建物だね」

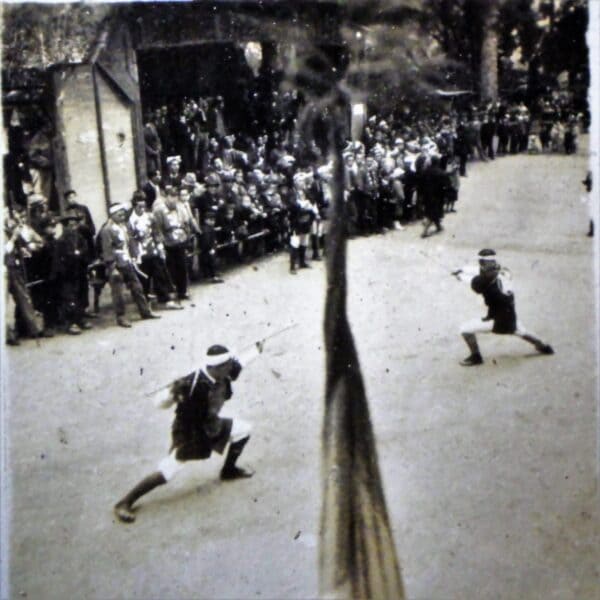

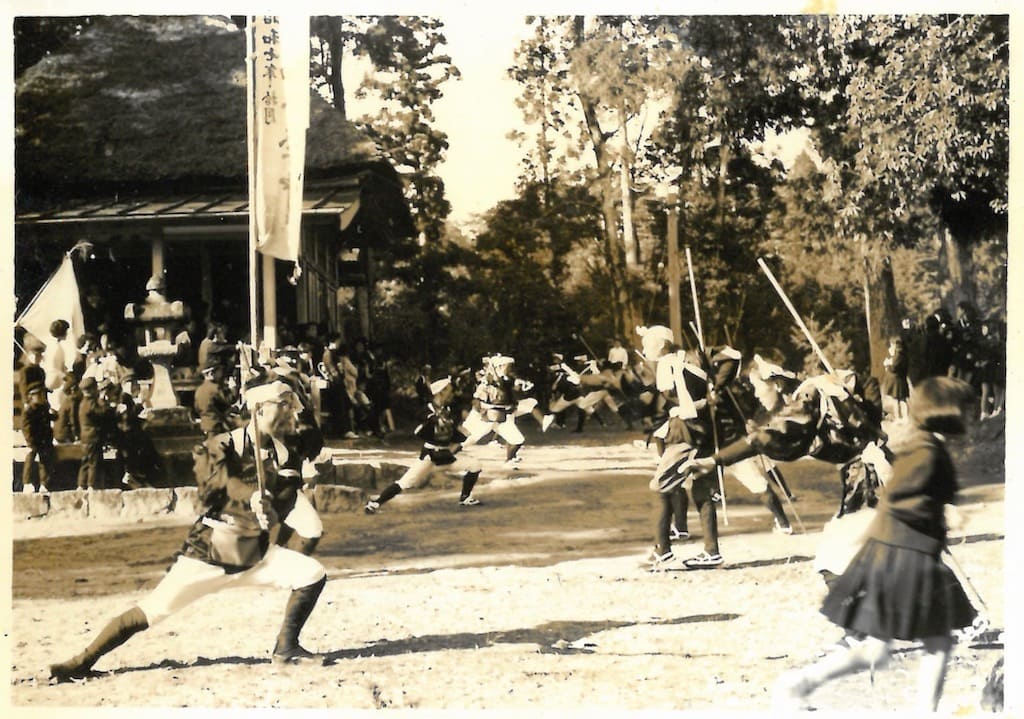

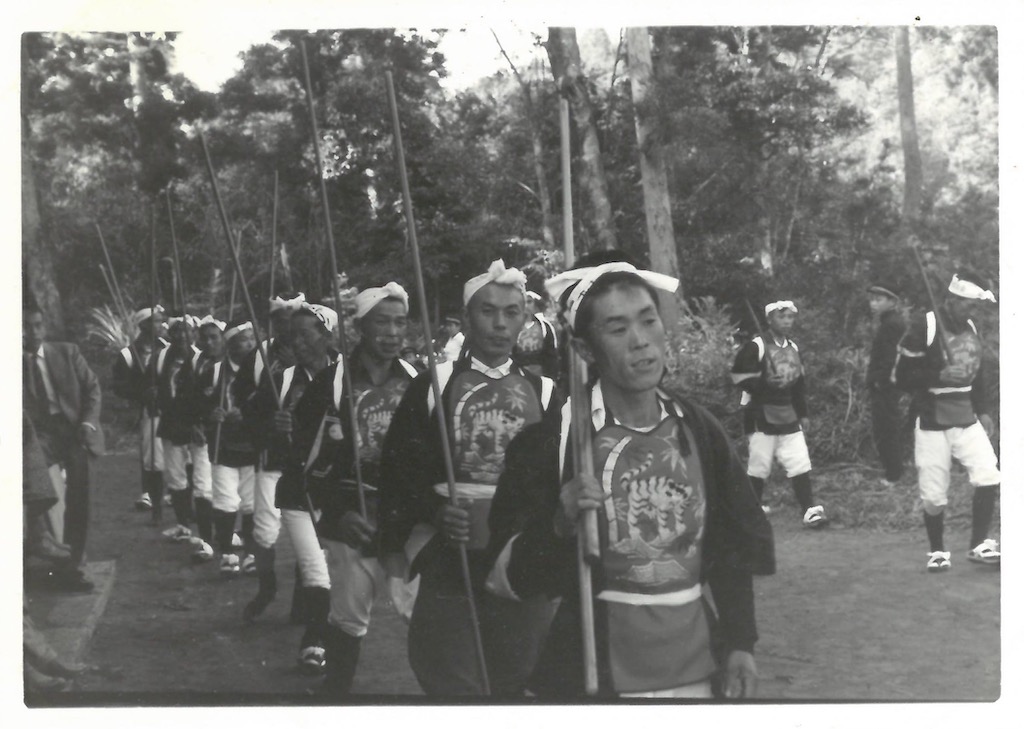

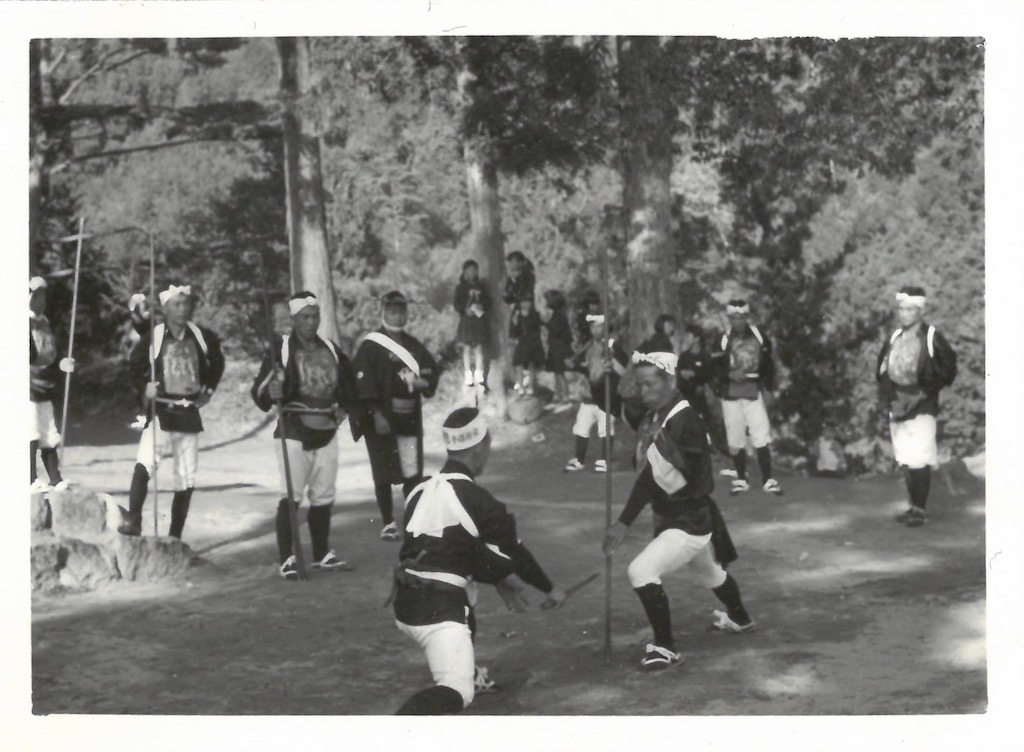

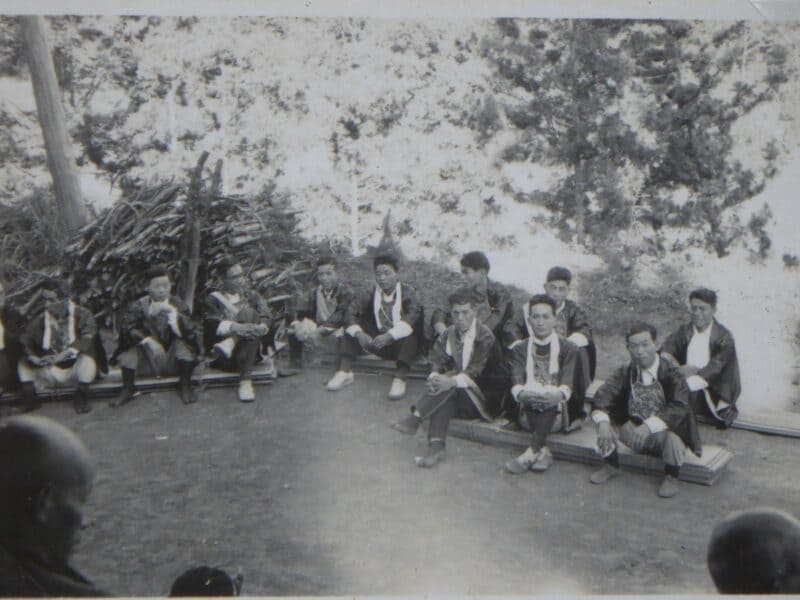

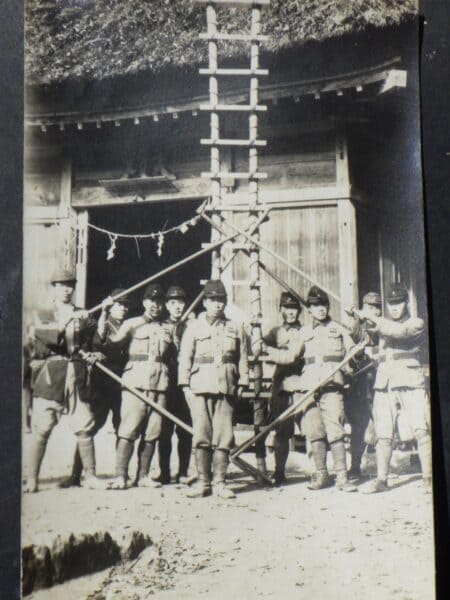

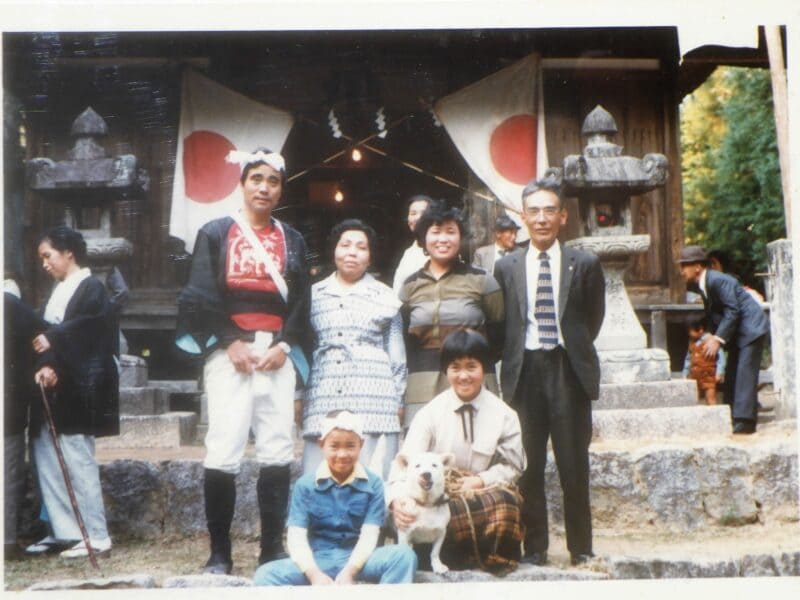

祭礼と棒の手

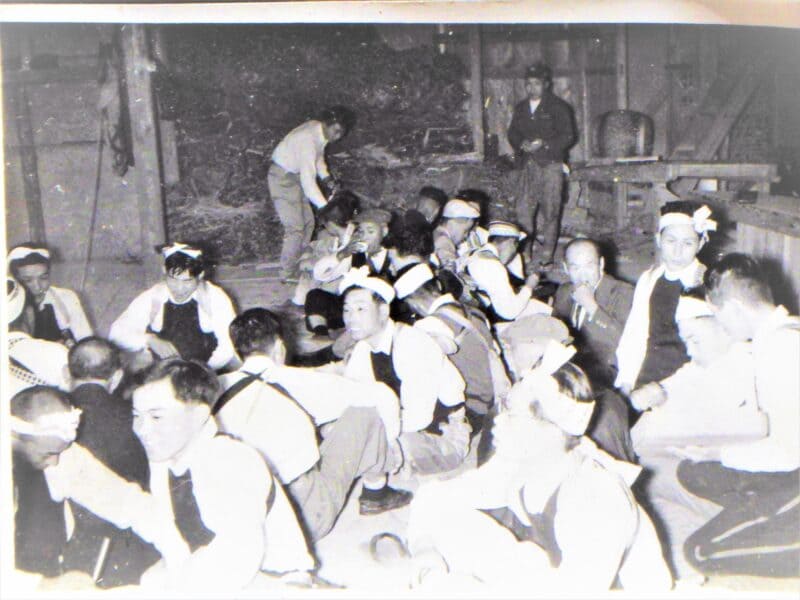

「棒の手の練習だね」

「終わると宴会だった(笑)」

「人数が多かったから、演技をする向きが今と違うの」

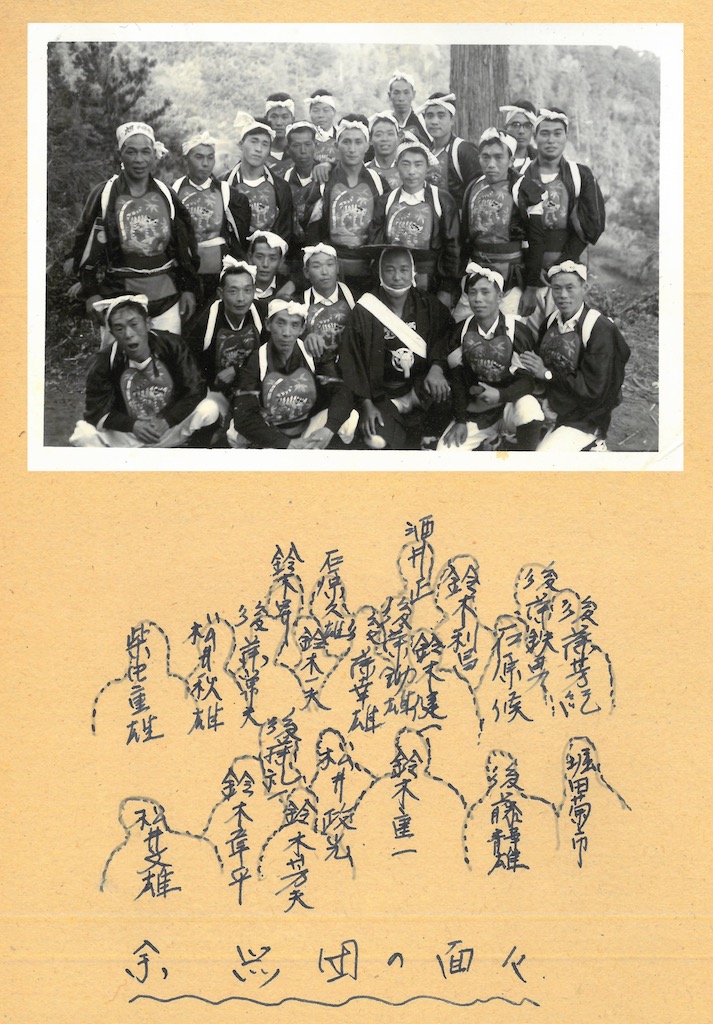

「これはいいね、名前つき」

「うちの親父もいる」

「こっちむいてるのはカズオさん」

「これは昔の会所」

「会所は狭かった〜」

「踊ってるのがシズオさん?」

「テツオさんがホラを吹いてる」

「これは新しい。まだみんな生きてる(笑)」

※令和5年4月現在

日々つれづれ

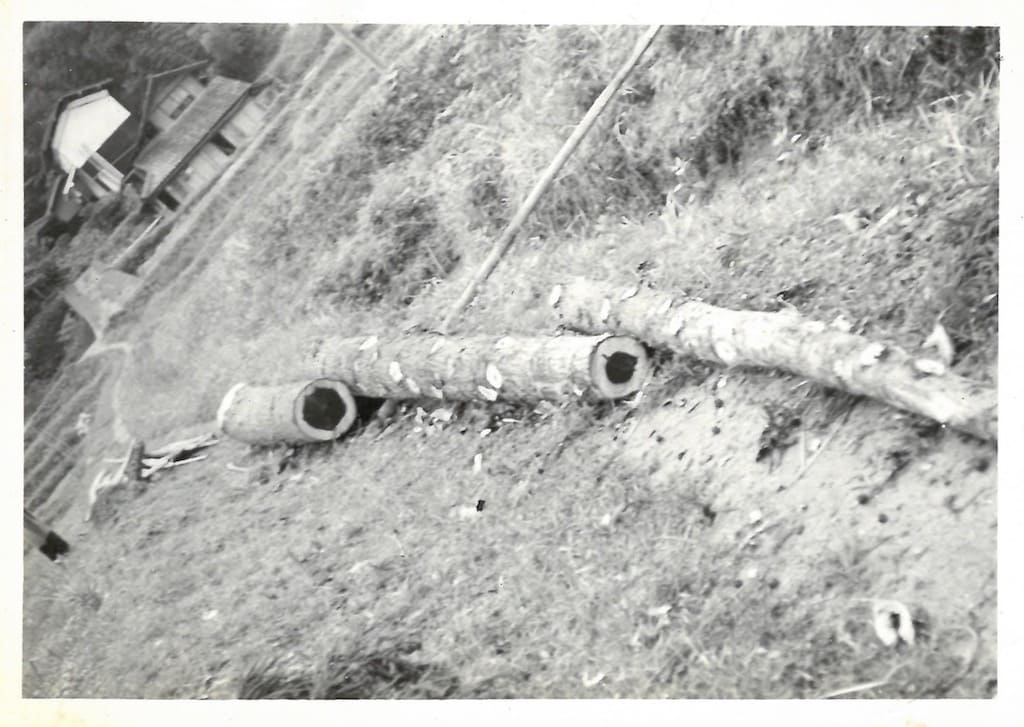

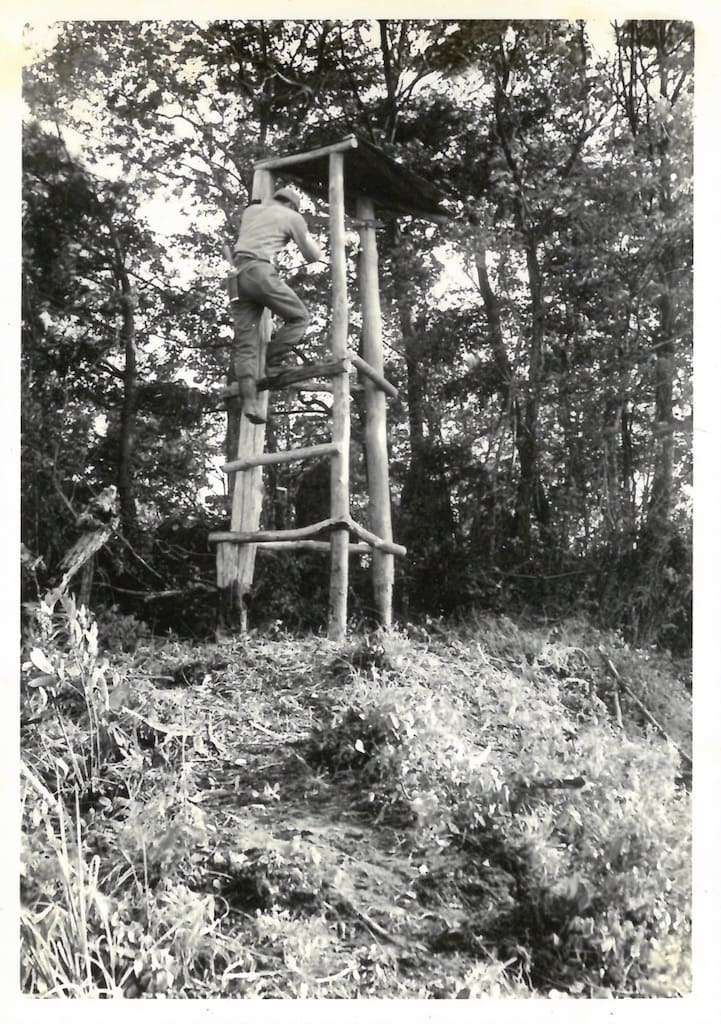

「あなざわの前から石を切り出して、鳥居を立てるために運んだ」

「上の家がかきの昔の家じゃないか。かきの蔵がなくて小屋だった」

「すごい人が出てるな。大八車もある」

「朝からやっても1mも動かなかったとうちのおじいが言っていた」

「扇子の左の人(中央左から3人目)が安藤徳次郎。私の4代前で、今私が住んでいる家をつくったのがこの人」

「これはおそらく押井の神社の舞台」

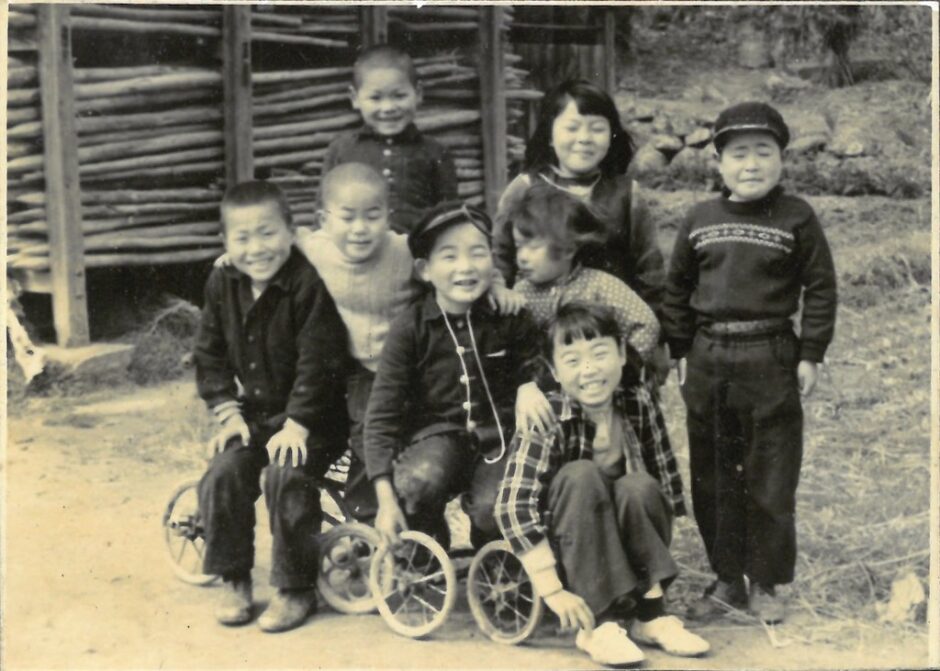

「乳母車、懐かしいなぁ」

「そりに載せて牛で引っ張った。そりに載せるまでが大変なんだ」

「牛が碁盤の上に乗ってる」

「曲芸をする牛。仕込んだみたい」

「押井のお宮。お宮での集合写真が多い」

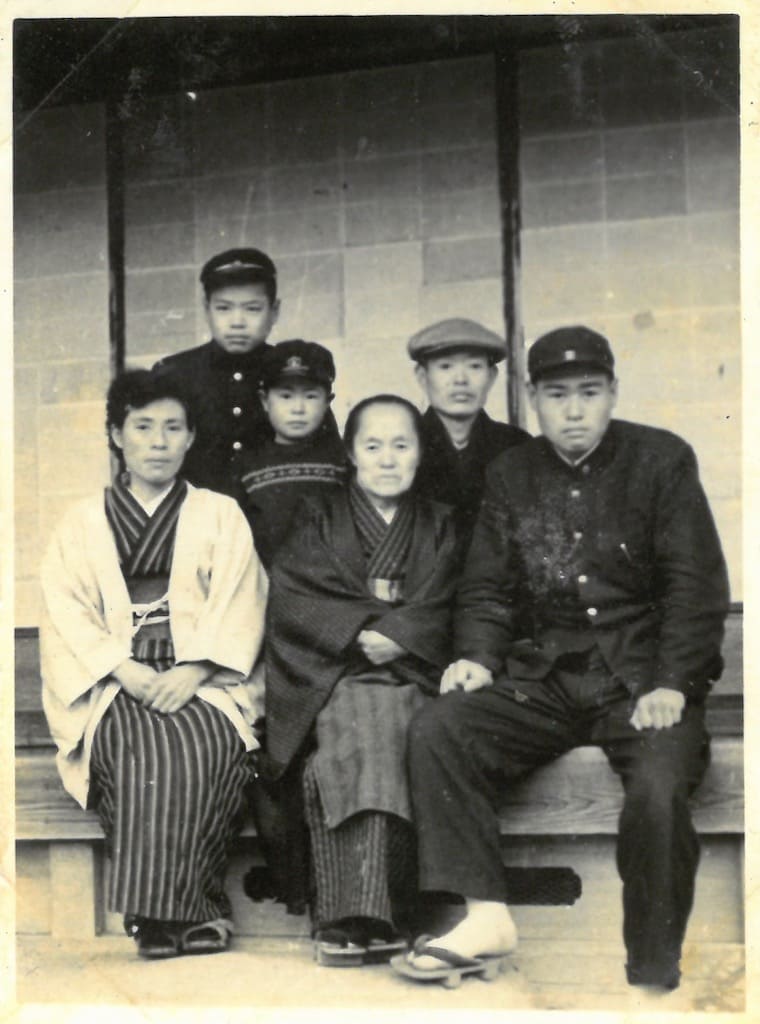

「我が家」

「中央の小さい子がヨシノリさん、ススムくん、3人兄弟」

「真ん中のおばあさんは足を悪くしていた」

「しんやの方だね」

「右はアキヒサくんだね」

「伊勢湾台風で壊れたんだ」

「探したけど舞台が建っている写真がない。つぶれた写真しかない」

「こういうテレビがあった」

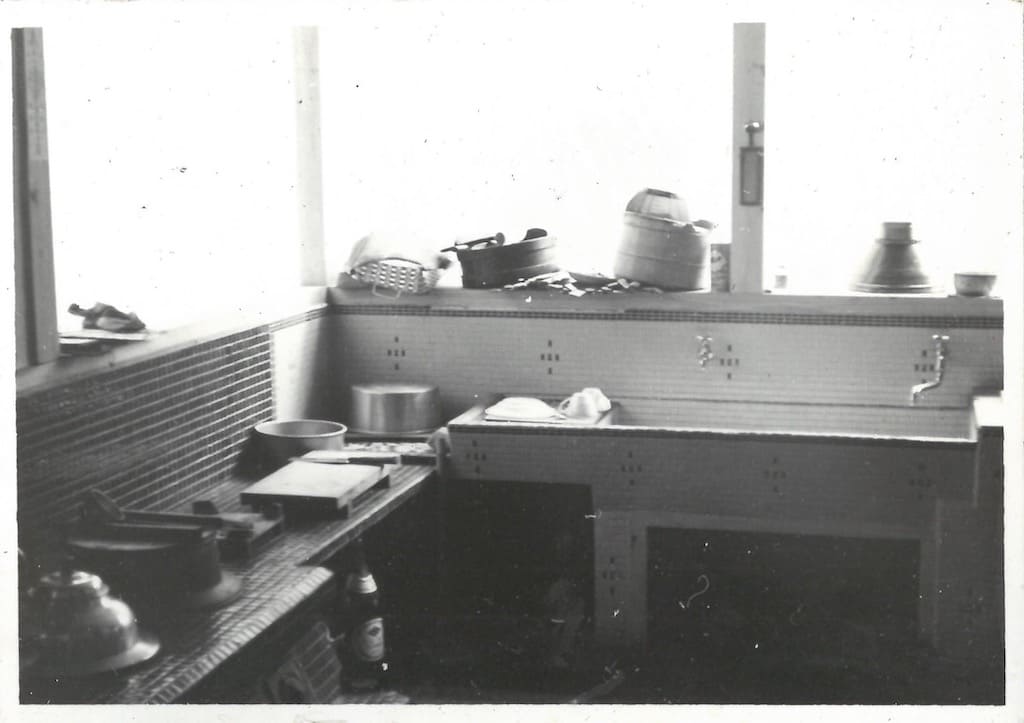

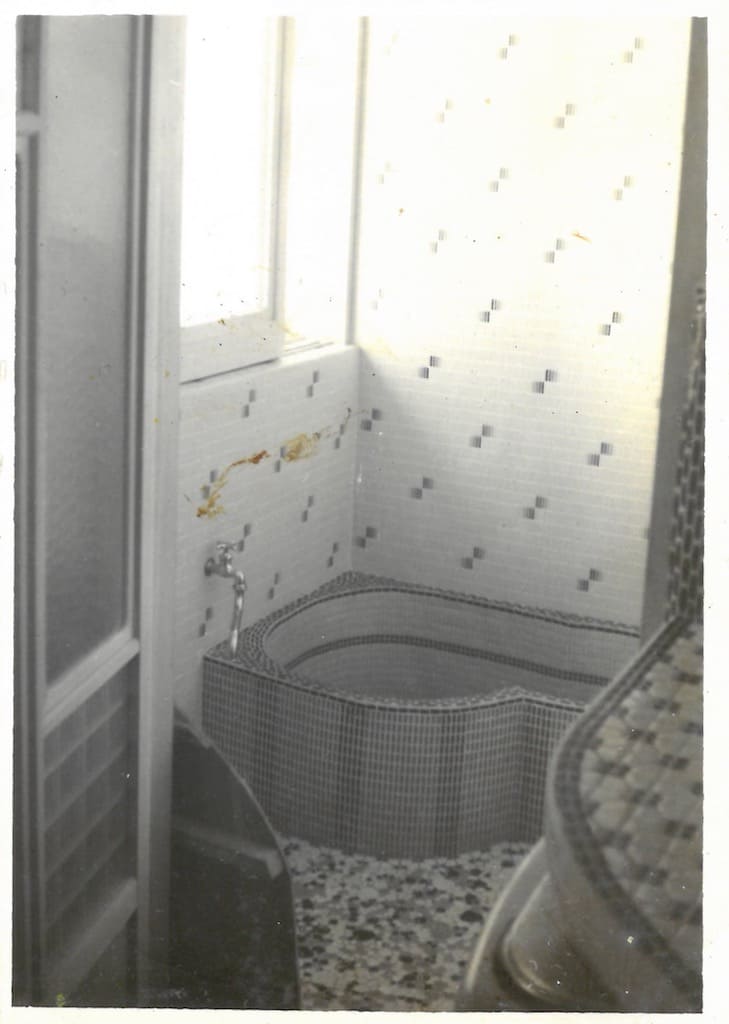

「水道がきてるけど、まだカマドがある」

「門屋のお母さん。ノブさん」

「県道が未舗装だね」

「元屋敷がある。ここには人は住んでなかった」

「消防隊の指揮者と4番員まで」

「左から2人目がトンちゃん。中央はヤスノリさん。一番右はツンちゃん」

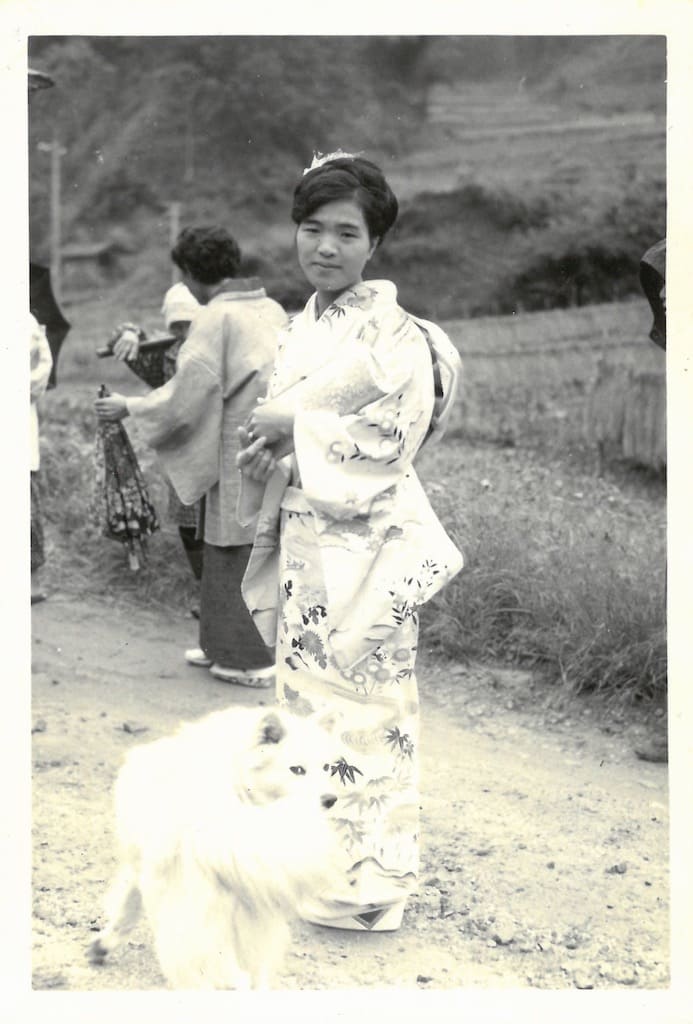

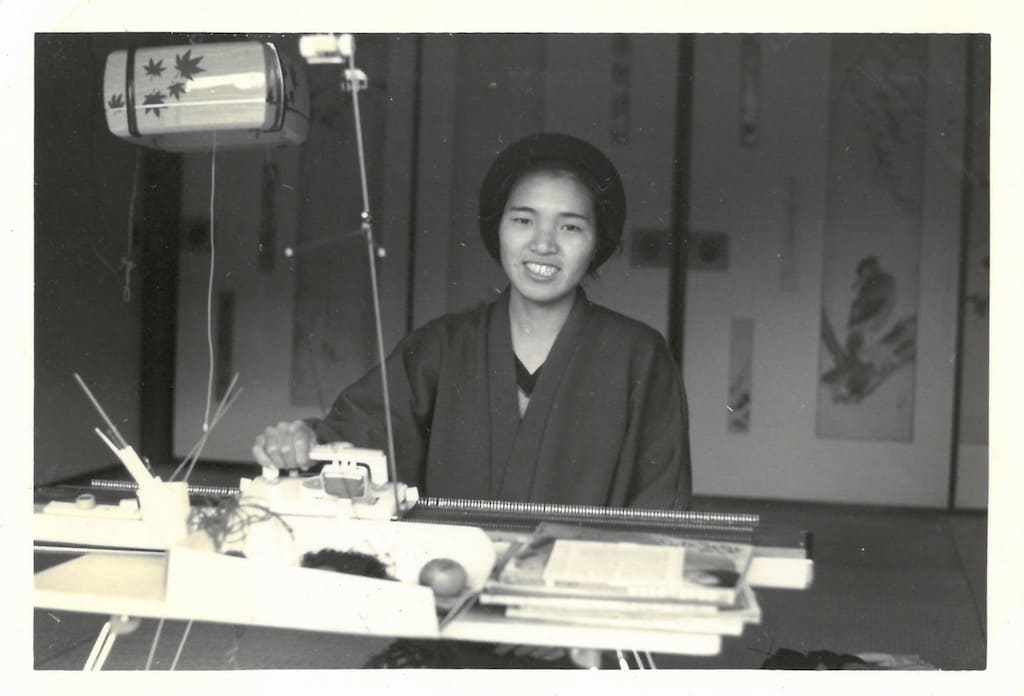

「これはチヨちゃんだ」

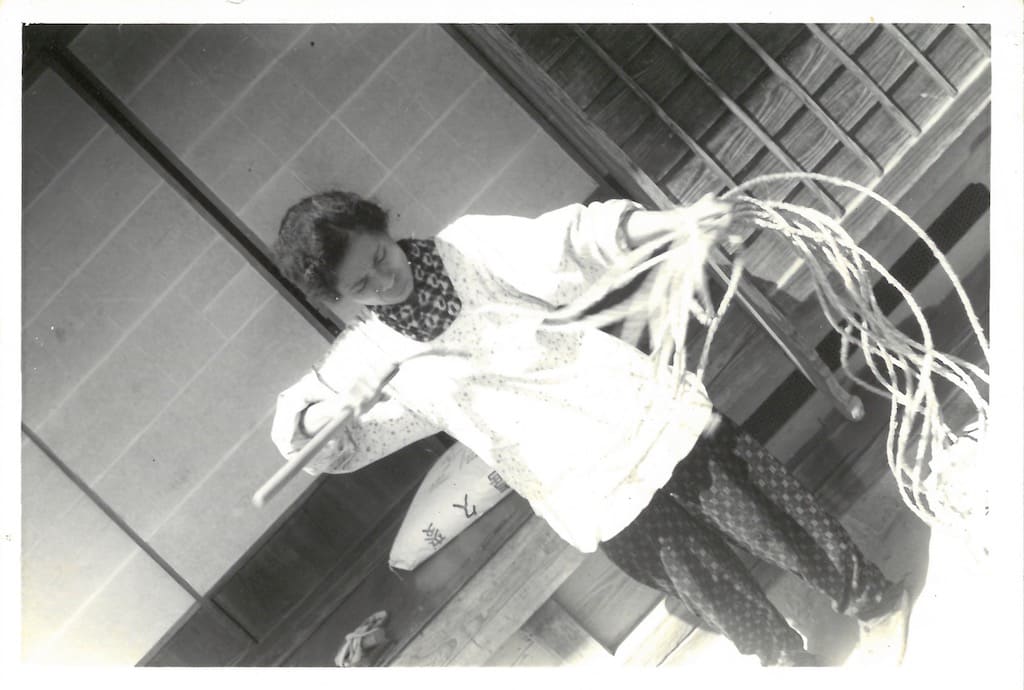

「40年代に編み機が流行って、どこの家にもあった。嫁入り道具で持ってたよね」

「ブラザーの戦略で嫁入りに必須だった」

「でも、何か編んでもらった覚えがない」

「私も持ってたけど、何を編んだか覚えてない」

「俺は編んでもらったベストを着てたよ」

「スキちゃん、サブロウさんもおいでる。ノボルさんが若い!」

「ショウヘイさんもご健在だね」

「右端がぼく」

「こんな時代が(笑)」

「ひかげのほら。車がいっぱい停まってる」

「茅葺きを壊しているところ。だから前の写真で車がたくさん停まっていた」

「ここのおじいさんが茅葺き職人だった」

「風之神さんの桜」

「この木の下に子どのも木が生えてきてて、もう結構でかくなってる」

「おげた。茅葺きだね」

「べんじさんたちが見える」

「これは、トッくんがくれた写真」

「辰吉さんの家の裏。山には木が生えていなくて、芝を刈っていた。それを肥料にしてた」

「今は木だらけでモサモサになってる」

「わりと新しい写真だね」

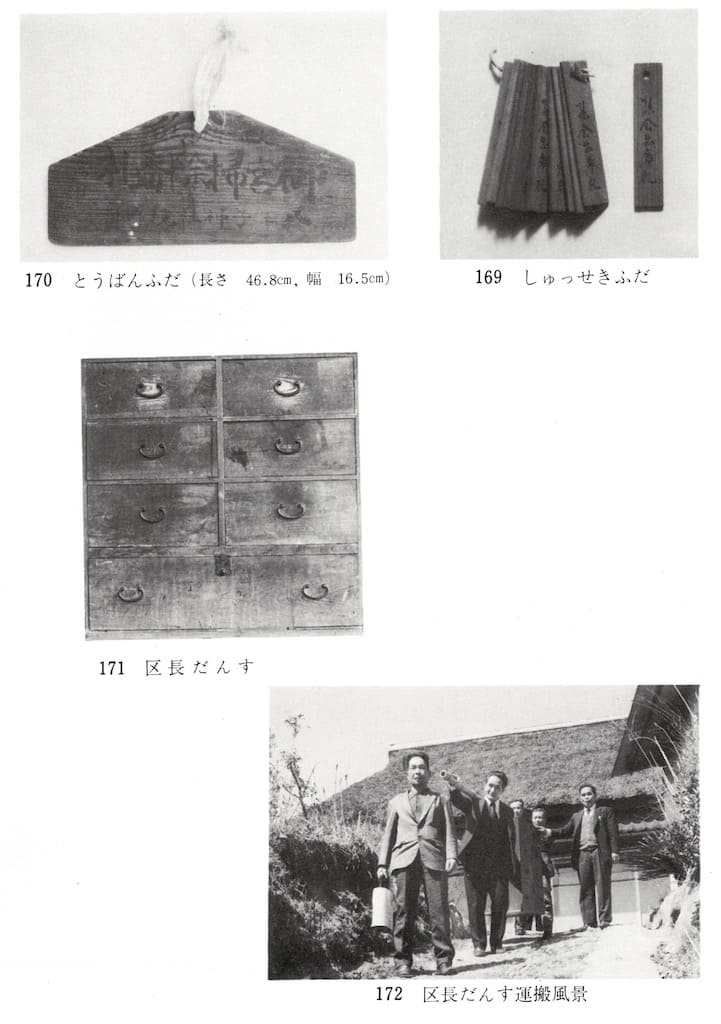

「これ、そこにあるやつ(公会堂にあるたんすを指して)」

「区長が変わると、担いでたんすを運んだ」

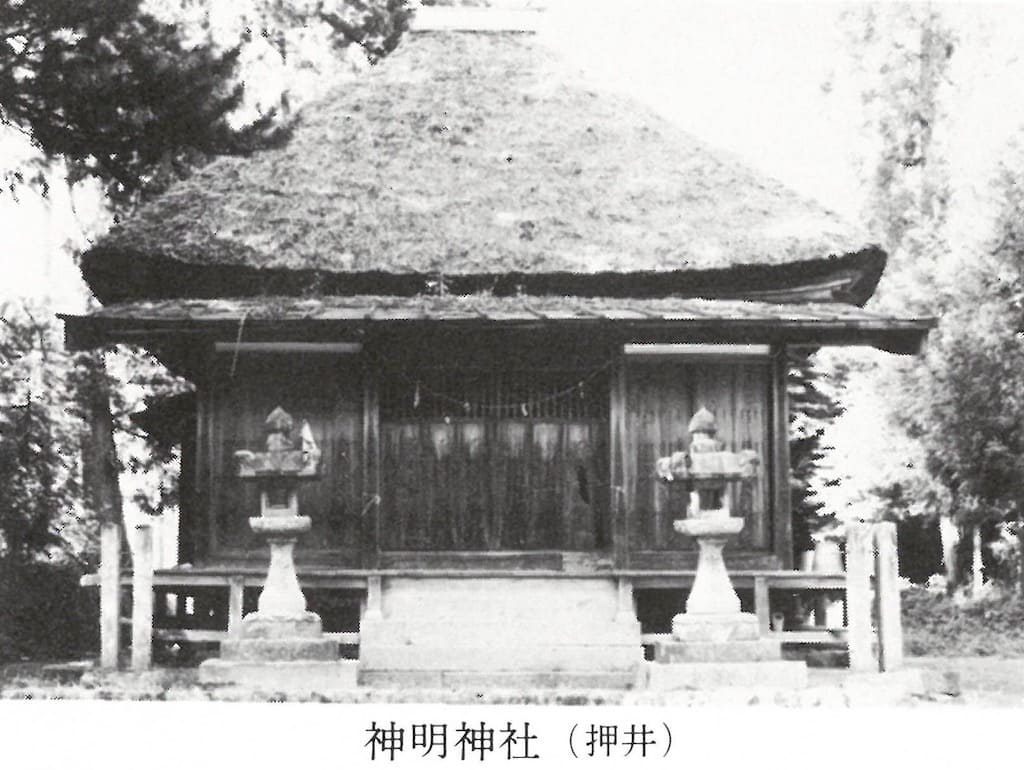

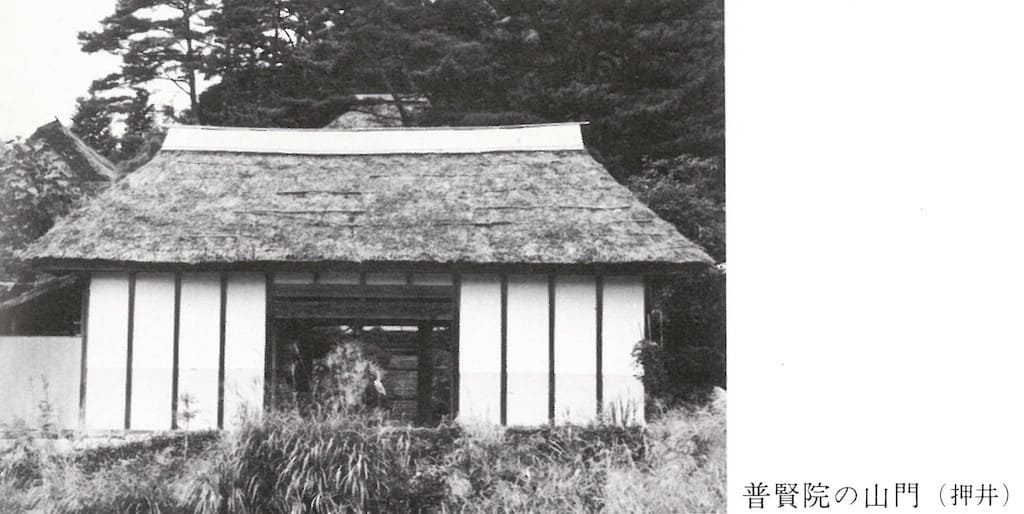

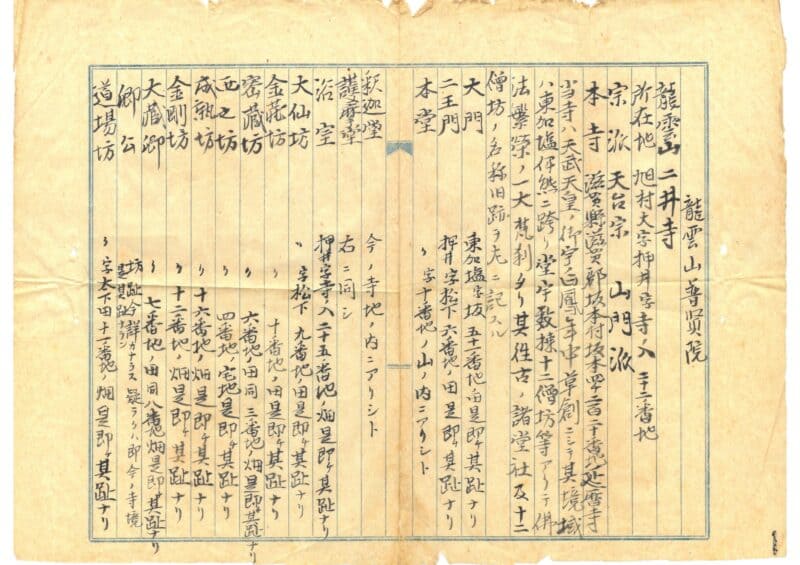

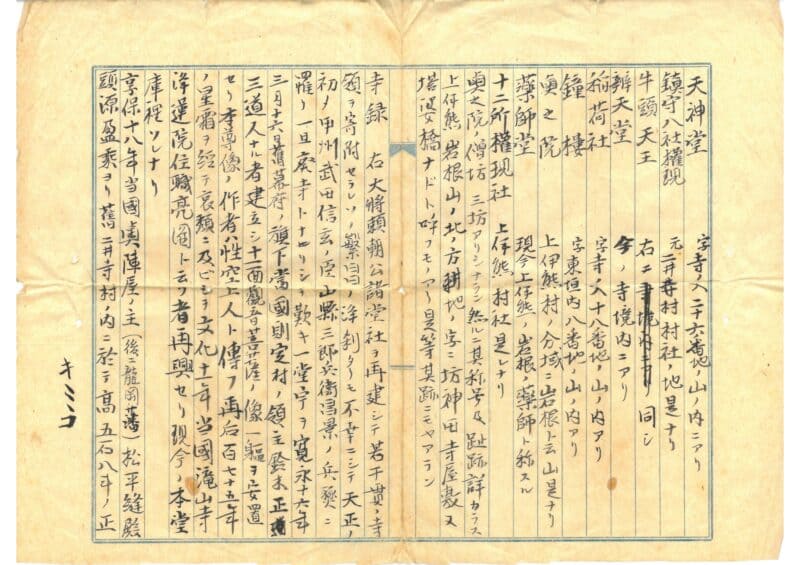

普賢院

「圃場整備前だ」

「よくこんなキレイに管理してたもんだ」

「イノシシがおらんかったから」

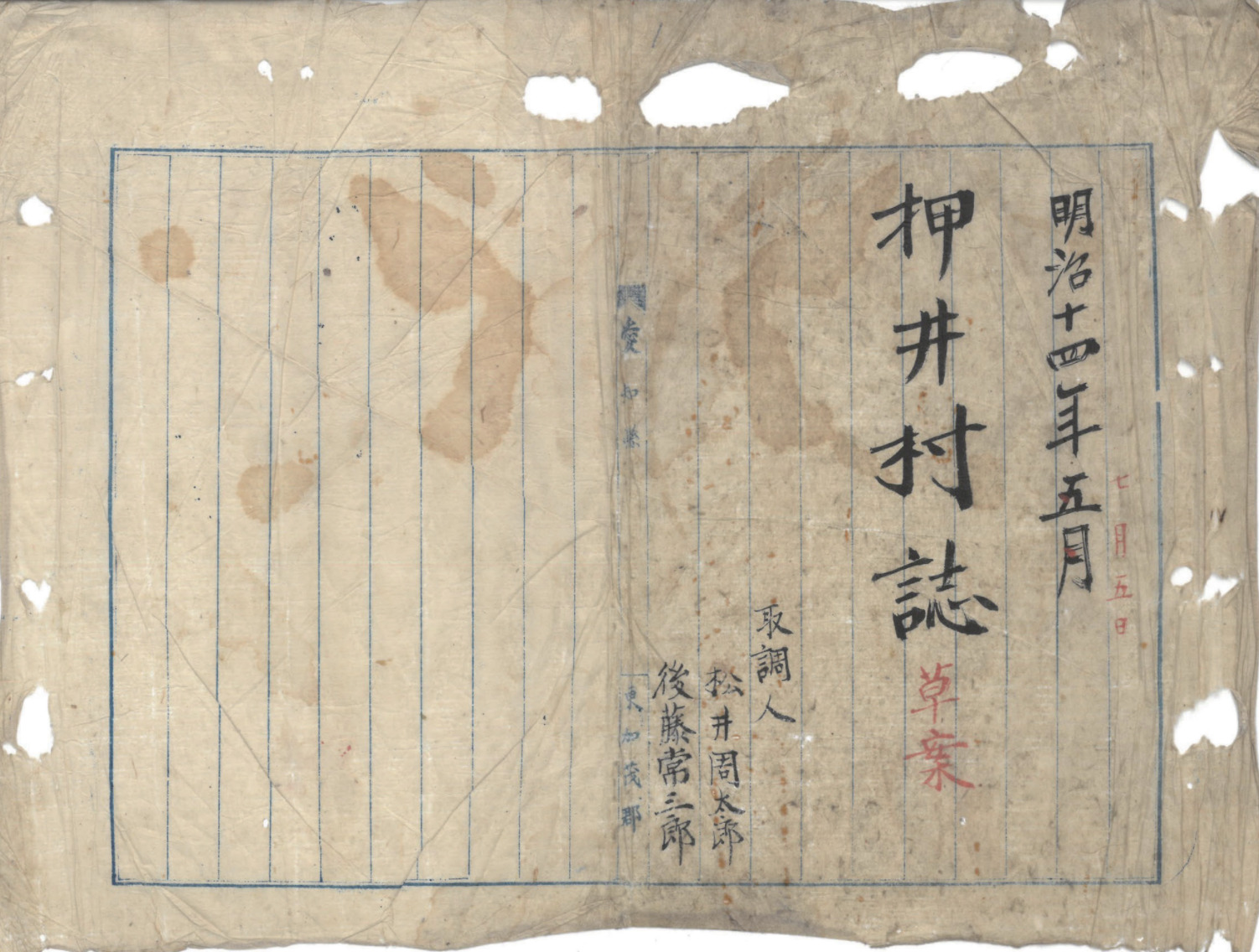

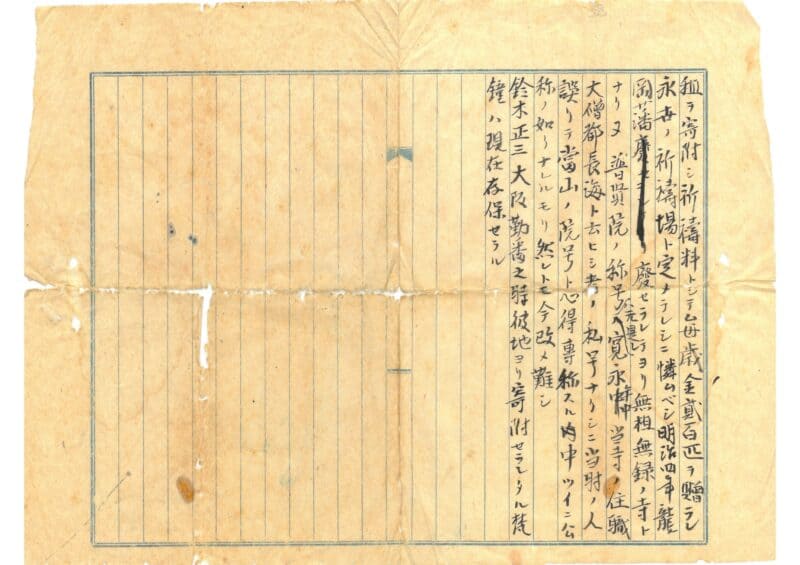

「ここに、本当は普賢院という名前ではなかったということが書いてあるらしい」