山村集落の暮らしには様々な年中行事がある。

自給自足の時代における、山里の暮らしの安寧を意図したであろう催事が、統合や簡素化を図りつつも今日まで引き継がれている。人心を一つにして支え合うための、暮らしの知恵でもあったのだろう。

押井の里の年中行事を歳時記として綴っていこうと思う。山里の四季の移ろいや暮らしぶりが、少しでも伝わることを願って。

※TOP画像:風神社からの夕景

押井神明神社元旦祭

毎年1月1日早朝には、押井神明神社の元旦祭が斎行される。境内では、焚火が行われ、1年間お世話になったお札やお守りなどが焼かれ、新しい年に向けて気持ちを一新する。

神殿に上がり、氏子総代が新年の無病息災、五穀豊穣を祈願する祝詞を奏上する。奉納したするめを炙り、肴にしてしばしの直会が焚火の周りで営まれる。

多くの家庭では、この後、家に帰って、歯固め、雑煮、おせちといった家庭ごとに異なる正月行事が営まれる。

毎年変化なく、正月行事が繰り返される、変化のない暮らしこそが幸せなのだと思う。

稲荷社例祭

稲荷社は、押井神明神社敷地内に祀られている。祭神は、五穀をつかさどる倉稲魂である。

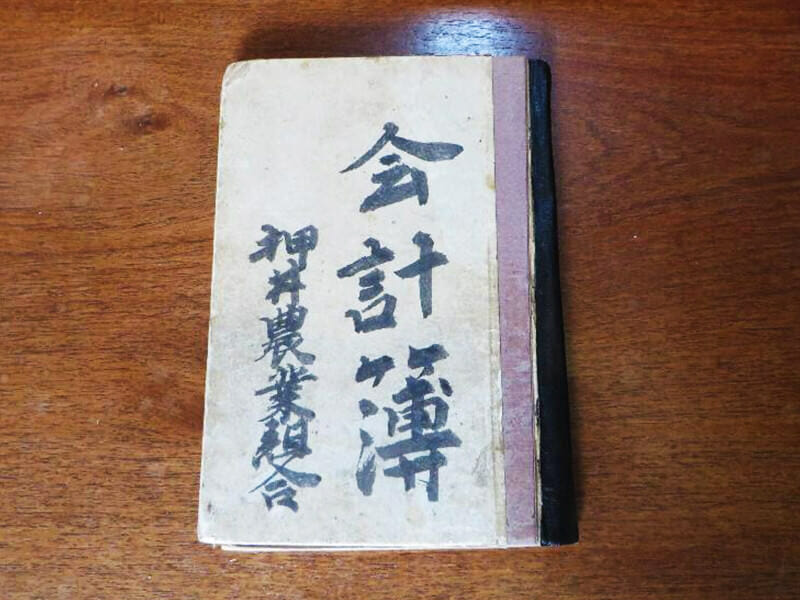

かつては、現在の押井公会堂が建設されるまで村人の会合に利用されていた「会所」(松葉地内)の敷地内に祀られていたが、お参りしやすい現在地に移転され、毎年3月の第2日曜日に祭礼が行われている。氏子総代が祝詞を奏上し神事は終わる。

いつの頃からか、お供えは「油揚げ」。炭火で油揚げをこんがり焼いて、ショウガ溜りを付けて酒の肴にする。

押井の衆に豪華なオードブルは不要。油揚げだけあればご馳走。昼間からとことん飲む。

お鍬社例祭

毎年4月第2日曜日は、お鍬社の例祭である。

新型コロナウィルスにかかる愛知県独自の「緊急事態宣言」発出下ではあるが、五穀豊穣を祈願する祭礼の中止はあり得ない。豊作祈願と共にコロナ禍の早期終息を祈願する祝詞も奏上された。全員がマスク着用、一定の距離を置き、直会のない祭礼、加えて、女性の神主さんによる祭礼は、お鍬社の歴史上初めてのことだろう。

押手村と二井寺村が合併して押井村になる前は、お鍬社は、二井寺村の氏神様でもあった。合併により押井神明社を氏神とし、春のお鍬社祭礼、秋の神明社大祭の暦となり、今日に至る。

お鍬社の祭礼に合わせ、日清、日露、大東亜戦争の戦没者慰霊祭が行われる。今年は、生憎の雨模様につき、お鍬社社殿からの遥拝の形式となった。

お施餓鬼

6月第3日曜日は、公会堂を会場に、集落で施餓鬼法要が営まれる。近隣集落にはない年中行事である。僧侶を招き、お経を丁寧にあげていただく。ゆったりした時間が流れ、それぞれが先祖に感謝し供養する。「新ら仏」(1年以内に亡くなられた方)のある世帯は、特別に指名焼香を行う。わずか27世帯の集落だが、近年では毎年複数の「新ら仏」がある。寂しい限りだ。

かつては、それぞれの世帯が、お供え物を持ち寄っていたが、今では、お供え物代として500円を持ち寄ることになっている。この日の午前は春の環境美化作業、午後施餓鬼法要に続いて宴会となる。昼間からとことん飲める楽しい年中行事の一つだ。

天王祭&サマーフェスタ

8月第2土曜日は、公会堂を会場に、天王祭&サマーフェスタが開催される。2006年に、村が一つになれる楽しいイベントをやろうと実行委員会が発足して始まった。

しばらく行われていなかった天王祭を復活し、村中でバーベキューをやることになった。疫病などから村人を守り無病息災を祈願する神事に続き108本のろうそくを参加者皆んなで点灯する。大バーベキュー大会、流しそうめん、子ども花火が定番。2016年までは花火大会が行われていたが、従事者が楽しめないなどの理由で、面倒な演出は止めた。子供からお年寄りまで村人総出でとことん食べて飲む。大人1,000円、子ども500円の会費制。この日だけは、押井の里の瞬間人口が150人を超える。

風神社祭礼

9月第1日曜日は、風神社の祭礼である。風神社は、押井の里の景観スポットともいえる標高470mの高台に祀られている。大風から村人や農作物を守っていただくよう、毎年210日に近いこの時期に祭礼が営まれる。

実は2019年は、風神社受難の年だった。神木的存在の桜の古木の枝が折れ、社を直撃、全壊してしまったのだった。祭礼の一か月ほど前のことで、社の再建は間に合わず、しめ縄も飾るところがなく見送られた。

押井の里の住民は、「風神さんが災難をすべて背負ってくれた。今年も台風の心配はない。」という。ポジティブシンキングの極みだ。

この日、朝から集落と自治区の防災訓練、午後から風神社の神事、その後は、直会(なおらい)と称して、とことん飲んだことは言うまでもない。

おへんびさん・お八朔・毘沙門さん

9月第3日曜日は、「おへんびさん」のお参り。近隣にはない行事だ。「おへんびさん」の正体は、30cm位の白い蛇だと伝えられている。かつて、養蚕農家では、蚕や繭を喰う鼠が出ないようお参りし、土を持ち帰って鼠除けにしたそうだ。お礼には卵や繭が供えられたという。

10年程前、積雪で車がスリップして石碑に突っ込み、無残にも折れてしまったことがあった。押井の里の衆は、「信心が足りんかっただぞ。折れたもんはしょうがない、セメントでくっつけりゃいいわ。」と、誰一人他集落の運転手を責めることはなかった。驚くほど優しいのだ。

この日の午前は、秋の環境美化、午後「おへんびさん」に続いて神明神社のお八朔祭、毘沙門さまのお参りと、4つの行事を1日で済ます。最後はお決まりどおり、とことん飲む。

押井神明神社例大祭

10月第2土曜日は、押井神明神社の例大祭だ。

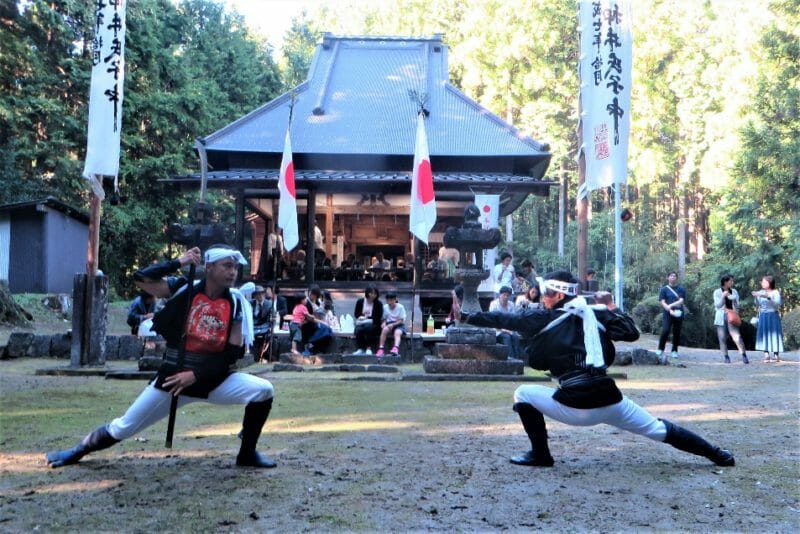

祭りは、前日の夕刻から前夜祭が始まる。遥拝所前の川で「禊ぎ」を行い棒の手を奉納、神明神社に「宮入り」し棒の手を奉納、試楽祭の神事が行われる。公会堂に戻って「直会」が深夜まで続く。子供は映画会を楽しむ。いつの頃からか、「ありらん」のもつ鍋が前夜祭の定番メニューになっている。

神明神社本祭に先立ち、権現社の祭礼が執り行われ、神事と棒の手が奉納される。本祭は、ほら貝、「サッサイ、サッサイ」の掛け声の棒の手隊の入場で始まる。奉納棒、神事、棒の手個人演技披露、上げ棒、渦巻き行進でまつりはクライマックスを迎える。棒の手個人演技には、大量のおひねりが投げ込まれる。余興団のおでん、大抽選会でフィナーレをとなる。棒の手が終始まつりの進行をリードするこのスタイルは、明治13年の棒の手伝承以来140年近く変わっていない。

2019年の例大祭は、台風19号の影響で、前夜祭の禊ぎと棒の手奉納が本祭日に繰り越されたが、台風一過秋晴れの下で賑やかに執り行われた。

普賢院美化作業ともみじまつり

龍雲山二井寺普賢院(ふげんいん)は、江戸時代中頃までは、二井寺と呼ばれていた天台宗の古刹で、寺伝によれば白鳳時代の創建と伝えられている。戦国時代、武田氏の三河攻めで焼かれ廃寺となったが、寛永年間、足助則定の旗本鈴木正三和尚により再興された。

檀家のない寺で、現在は無人寺となっているが、紅葉がピークを迎える毎年11月の最終土曜日に、押井の里を活動フィールドとするNPO法人「マルベリークラブ中部」や森林ボランティア「山笑会」の力も借りて、村人総出で境内整備ともみじまつりを行っている。

朝からの美化作業で、見違えるほどきれいになった境内の一角で、正午からはもみじまつり。参加費は大人も子供もワンコイン(500円)、五平餅、猪汁、味噌おでんなどが振舞われる。来年からの「自給家族」も交えたもみじまつりが楽しみだ。

普賢院除夜の鐘

押井の里の有志で、普賢院の除夜の鐘を突き始めて3年目を迎えた。2019年は、隣集落伊熊町のIターン者2家族なども加わり、参拝者が25名ほどに増えた。振舞いの汁粉は毎年好評だ。

普賢院は、白鳳時代の創建とされ、武田信玄の三河攻めで焼失、1639年(寛永16年)、およそ380年前に、足助地区則定の鈴木正三によって再建された。寺の梵鐘は、1644年(寛永21年)に足助地区大蔵の旗本原田四郎左衛門尉種直と弟の小兵衛尉種次が寄進し、鈴木正三が銘文を書いたとされる。

銘文には、士農工商それぞれの仕事に励めば、仏の位に至るという「世法即仏行」の思いが込められている。2020年の除夜の鐘には、「自給家族」の参拝を期待したい。