「田舎は絶対に消滅させてはいけない。この言葉を次の世代への遺言にしたいと思っています」

そう話すのは、(一社)押井営農組合代表理事の鈴木辰吉さん。押井の里で2020年から始まった『自給家族プロジェクト』のアイデアの発案者です。

自給家族プロジェクトは、山村の持続を応援したい、安全でおいしいお米を安定的に確保したいという都市部の人たちを募り、押井住民の家族のような存在になってもらう取り組みです。

自給家族は、生産コストに見合う玄米1俵あたり3万円を栽培契約料として前払いし、押井営農組合が特別栽培米として育てるミネアサヒを受け取ります。希望すれば、田植えや稲刈り体験、地元の祭りに参加することもできます。

今までになかった仕組みとして注目を集め、100世帯が契約。何もしなければ耕作放棄地になっていた3ヘクタールの農地が守られています。

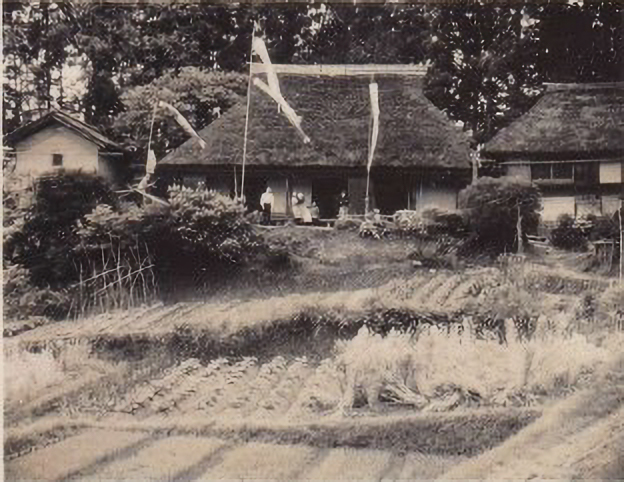

押井に生まれた辰吉さん。幼少期は、ほぼ自給自足の暮らし。家族の一員として働き、野山で駆け回る日々を送っていました。しかし、豊田市役所の職員として勤め始めると仕事に没頭し、押井には深夜に帰って寝るだけの生活に。「田舎のことを気にかけることはなかった」といいます。そんな鈴木さんが、なぜ自給家族を発案し、ふるさとを守るために奮闘するようになったのでしょうか。

『自給』、『家族』、『没頭』というキーワードで、辰吉さんの人生を紐解いてみたいと思います。

山が食料庫だった自給の暮らし

お金がたくさんなくても身近なものだけで豊かに暮らせるという『自給』の原体験は、辰吉さんが幼い頃の暮らしにありました。

どこの家にも家畜がいるのが当たり前の時代。田起こし、木を山から運びだすといった労働に欠かせないのが牛でした。牛がとても大切にされていたようすが、辰吉さんの脳裏に今でも焼き付いています。

「毎日、大きな鍋でカボチャ、ジャガイモ、サツマイモなんかをぐつぐつ煮て、それを冷まして、裁断したワラに米糠を混ぜたものの上にバーッとかける。それを牛に食わせると、美味しそうに食べるんだわ」

他にも、家畜について印象深いできごとがあったといいます。

「家畜は死んでも、法律で勝手に食べてはいけないと決まっているの。死ぬと検査員が来て、ちゃんと土に埋めたか確認するんだけど、その人が帰るとみんなで掘り返して鍋にして食べた。その味まで鮮明に覚えている」

食事は、魚以外は自給自足の生活でした。ヤギの乳を飲み、春に採って保存した山菜、鶏の卵、育てた野菜などを食べていました。サワガニ、アカガエル、きのこ、マムシ、蜂の子、キジ、タヌキが食卓に上ることもあったそうです。

「寝小便を治すためだといって、イモリの串焼きを食べさせられたこともあるよ(笑)山で取れるものはほとんど口に入れる。そんな暮らしだったわ」

いつでも支え合う家族の存在

やれることを何でもやって支え合う。辰吉さんは、働きものの『家族』の一員として子ども時代を過ごしてきました。

祖父母と両親は、田んぼ、畑といった家の仕事に精を出し、辰吉さんと2人のきょうだいは学校に行く一方で、家畜の世話、薪作りなどを手伝っていました。それに加え、おじいさんは製材所の共同経営、両親は竹の出荷や養蚕をして生計を立てていたそうです。

「小学校高学年の頃にお蚕さんやりはじめてね。専用のハウスを建てて、かなり大規模にやっていた。朝4時くらいに桑を切りに親父とお袋が出かけるの。僕は6時くらいに起きて味噌汁を作る。両親が汗だくで帰ってきて、朝ごはん食ってまた蚕の仕事に戻って行った」

そんな生活を一変させたのが、辰吉さんが高校2年生の時のできごとでした。

「親父が48歳で、交通事故で死んだ。それがきっかけで、お蚕さんもやめた」

祖父は58歳で他界していたため、女手で家庭を支えることになりました。祖母は旭町役場に住み込み、掃除や調理をする仕事に就きました。

「まだ弟もおったし、お袋も働かにゃいかんということで旭工業に行き始めた。近所の人もみんな働きに来とったので、楽しそうだったよ。田んぼの世話も、後藤鋤雄さんに頼んでやっていた。親父が亡くなった時、お袋はまだ38歳だった。結構、可愛い人だったのに、その後再婚することもなく、大変だったと思う」

辰吉さんの心境にも大きな変化がありました。

「勉強なんて全然やる気がなくて高校にはただ行っとるだけだった。親父が亡くなったことで、長男の自分がしっかりしなければと思うようになって、猛勉強し始めた。そうしたら学年で160人中2位になったよ」

没頭人生の先にあった故郷

高校卒業後、豊田市役所に就職。ここから辰吉さんは、次々に『没頭』する仕事人生を送り始めます。最初にのめりこんだのは、労働運動。青年婦人部の役に就いて全国の大会に参加したり、スキーやキャンプなど若手の市職員が参加できるレクリエーションを企画したりしていました。

30代からは仕事に没頭。ほぼ毎晩12時まで残業、土日も出勤する生活を半年続けていた結果、神経過敏症になってしまい、1年くらい通院をしていたこともあったそうです。その後、異動した産業部観光課では、「豊田おいでんまつり」の立ち上げに奔走しました。

「祭りとは何かということを徹底的に研究した。課長とふたりで連れ立って、1年間でありとあらゆる関係者のところに回って、振り付けを作ってくださいとか、踊り連を出してくださいとかお願いして、最初の年は7,000人、1番多い時には2日間で4万人が踊る祭りになった」

定年前、最後の1年。総合企画部に異動になり、山村地域の過疎対策が仕事になったことが辰吉さんのその後を大きく変えることになりました。平成17年の合併後、豊田市は相当な費用をかけて過疎対策をしてきたにも関わらず、山村地域の人口減少が止まっていませんでした。辰吉さんはその現実を直視することになったのです。

「それまでは寝に帰るだけで、田舎のことを気にかけることなんてなかった。それが、通勤途中の桜や新緑、炭窯から煙が上がる様子を見て、いい風景だなあとしみじみ思うようになってきた」

田舎を消滅させてなるものか。辰吉さんは、次の没頭人生へと足を踏み入れていました。

60歳で定年退職した後、2013年8月に都市と山村をつなぐ市の機関、おいでん・さんそんセンターを設立。センター長に就任し、いなかとまちの交流コーディネート事業、空き家を活用した移住促進活動、支え合い社会の研究などに力を入れてきました。

自給でつながる家族の輪を広げて農地を守る

自分の足元を見てみれば、ふるさと押井の農が危機を迎えていました。

押井では集落の農地を地域で守る意識が高まり、2011年に『押井営農組合』を組織して集落営農を始めていました。集落営農とは、集落を単位として、農業生産過程の全部、または一部について共同で取り組むこと。辰吉さんは組合の代表に就き、息子の啓佑(けいすけ)さんがオペレーターとして田植えや稲刈りなどの作業を請け負っています。

集落営農があれば押井の農地が守られ続ける、と思いきや、そう簡単にはいきませんでした。2015年、押井を含む敷島自治区の全住民を対象に行った「私と家族の将来像アンケート」で、そのおよそ4割が「10年以内に農地を管理できなくなるかもしれない」と答えたのです。

「草刈や水路の管理などができなくなるということは、その人は田んぼをやめるということ。営農組合は作業受託費をもらえなくなるし、田んぼをやめた土地をそのままにして荒らすわけにはいかないから僕たちが草刈しなくちゃいけない。作業が増えて、お金はもらえない。このままでは営農組合は破綻することが目に見えていました」

もし、耕作放棄された土地で米づくりを続けることができれば、農地を守ることができる。しかし収穫した米が売れなければ栽培の費用を賄うことができません。

「最初は、できた米をいかに高く買ってもらうかということばかり考えていました。でもなかなか良い考えが浮かびませんでした」

そんな時、目に留まったのが豊田市の市街地から田舎に通って米づくりを続ける女性グループの姿でした。

「最初の2年は収穫量がゼロ。3年目にやっとできても、わずかな米。大変な思いをして少ししかできなかったのに、彼女たちはうれしいので絶対やめません!と言っていました。自分で作ったものを自分で食べるってそんなに価値のあることなんだと気付かされました」

街で暮らしている人たちのなかには、彼女たちのように米の自給に興味のある人がいる。また、辰吉さんはおいでん・さんそんセンターで事業に取り組んできて、田舎を応援したいという人たちが一定数いることも感じていました。

営農組合でオペレーターをする啓佑さん、東京でデザイン会社を経営する裕也(ゆうや)さん、2人の息子たちと「どうしたら田んぼを守っていけるか」についてオンライン会議で話し合いを重ねました。

その結果、浮かんできたのが自給家族のアイデアでした。

「田舎を応援したい人と家族のような関係を築いて、押井の人と同様に栽培費用を負担してもらい、『毎日田んぼを見るのは押井に暮らしている私、たまに手伝うのは街から通うあなたね』が実現できたら、きっと農地は守れる。道が開けた気がしました」

そして2018年12月24日、押井営農組合の会議で自給家族について提案し、この新しい取り組みに共にチャレンジするか、何もせずに農地が荒れていくのを見ていくのか、どちらを選択するのかを組合員に問いました。

すると、押井のリーダー的存在の後藤芳紀(よしのり)さんが、「これまで押井には危機が何度でもあって、その度に先人が知恵を絞って努力してくれて今がある。諦めるなんてあり得ない」と一言。本格的にスタートすることが決まりました。

自給家族を募集し始めると大きな注目を集め、新聞の社説でも取り上げられました。豊田市内だけでなく名古屋、県外からも申し込みがあり、米の供給ができる上限の100家族に達しました。

2023年11月には、自給家族プロジェクトがコミュニティの持続化につながる好事例として評価され令和5年度豊かな村づくり全国表彰事業において農林水産大臣賞を受賞することができました。

自給家族の取り組みが始まったことで、何もしなければ耕作放棄地になっていた3ヘクタールの農地が守られています。現在、自給家族が負担している玄米1俵あたり3万円という栽培経費は、押井営農組合が田んぼを続けていくためにギリギリ赤字になるか、ならないかという金額だそうです。

「誰かが儲かって御殿が建つとか、車が買えるとかいうプロジェクトではない。田舎が続いていくことが目的だからそれでいい。自給的な暮らしをするっていうことが、田舎で暮らすっていうこと。ずっとそうしてきたっていうだけのことです」

「押井には縄文晩期の遺跡が3つあり、およそ3000年前の土器が出土しています。損も得もなく共同体で支えあい、作る楽しさと大変さを共有する自給の営みがあったから農地が守られ3000年もの間、この集落には人が住み続けてきたのだと思います」

押井で始まった自給家族プロジェクト、2024年度からは敷島自治区全域の取り組みとして広げていくため、辰吉さんは今日も活動に没頭しています。

辰吉さんのお母さんは54歳で運転免許を取得し、仕事に忙しい辰吉さん夫婦に代わって孫たちの送迎を進んで引き受けてくれた。そんなエピソードを聞きました。どんな状況でも、何があっても支え合えてくれる家族の存在。幼い頃、その家族と日々、手づくりしてきた自給の暮らし。

家族の温かさ、自給の豊かさを体感してきた辰吉さんの元に、必然のように自給家族のアイデアが湧いて出てきた。そんなふうに感じる取材でした。